News 2025

Research, Innovation, Patient care, Education / 22.12.2025

Entdecken, erfinden, ausgründen – wie Innovation in der Biomedizin gelingt

Interview mit der Leiterin der Abteilung Innovation & Entrepreneurship am Max Delbrück Center, Dr. Nevine Shalaby

Was hat Sie an Ihrer Position am Max Delbrück Center gereizt?

Ich bin promovierte Genetikerin und habe in meiner Laufbahn sowohl fundierte Erfahrungen in der Wissenschaft als auch in der Industrie gesammelt. Für mich ist es deshalb sehr reizvoll, die Brücke zwischen der akademischen Forschung und der Industrie zu stärken. Den entscheidenden Impuls, die Stelle anzutreten, hat für mich ein erster Austausch mit den Erfinder:innen gegeben. Sie stellten sehr interessante Fragen zur Markteinführung ihrer Entdeckungen – allesamt hervorragende Innovationen. Hier am Max Delbrück Center geht es um exzellente Wissenschaft und bahnbrechende Erkenntnisse. Die Forschenden brennen für ihre Entdeckungen und wollen wissen, wie sie sie in Anwendungs- oder Ausgründungsideen umsetzen können. Dazu beizutragen, diese Innovationen in marktfähige Produkte umzuwandeln, ist für mich Ansporn und eine großartige Aufgabe.

Wie ist der Technologietransfer aufgestellt, und welche Impulse möchten Sie setzen?

Wir sehen derzeit, dass es am Max Delbrück Center viele Entdeckungen gibt, die sich als potenzielle Innovations- oder Transferprojekte eignen würden. Daher investieren wir viel Zeit in die Suche nach neuen Projekten. Dabei tauschen wir uns direkt mit den Wissenschaftler:innen aus, um ihre Arbeit zu verstehen. Ebenso intensiv arbeiten wir daran, das Marktpotenzial der von uns identifizierten Entdeckungen zu bewerten.

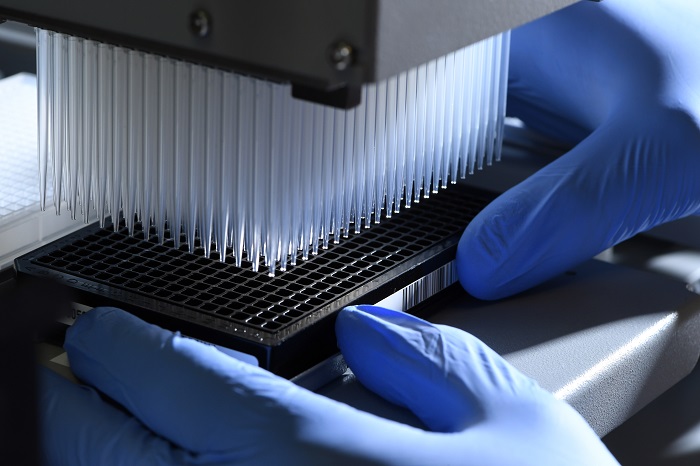

Seit Anfang 2025 haben wir mehr als 30 neue Projekte von über 15 leitenden Forscher:innen gescoutet, 15 dieser Projekte sind erstmals im Fokus. Dadurch konnten wir unser Innovationsportfolio in den Bereichen Diagnostik, Therapien, Forschungsinstrumente und Plattformen für die Wirkstoffforschung/Biomarker deutlich erweitern.

Im Innovation- und Entrepreneurship-Team konzentrieren wir uns auf drei Säulen. Erstens: Den Schutz des geistigen Eigentums durch eine effektive Patentierung, die die Ideen schützt, ohne die Veröffentlichung zu verzögern. Zweitens: Das Einwerben von Finanzierungen, die es den Forschenden ermöglichen, sich vollständig auf die Produktentwicklung zu konzentrieren. Und drittens: Eine proaktive Geschäftsentwicklung, um unsere Projekte frühzeitig mit den passenden Industriepartner:innen, Expert:innen und/oder Investor:innen zusammenzubringen. Dieser integrierte Ansatz stellt sicher, dass aus wissenschaftlichen Entdeckungen des Max Delbrück Center tatsächlich tragfähige Produkte werden können, die Patient:innen zugutekommen.

Wir wollen zeigen, dass Gründen ein kreativer und lohnenswerter Prozess ist. Deshalb fördern wir unternehmerisches Denken im gesamten Max Delbrück Center und integrieren unsere Forschenden stärker in das Innovationsökosystem Berlins. Erfolgreiche Gründungen tragen auch zu unserer Strategie 2030 bei: Sie helfen, Spitzenkräfte zu gewinnen, und verstärken unseren Impact in die Gesellschaft.

Wie fördern Sie den Übergang von Forschungsergebnissen in marktfähige Produkte?

Neben Scouting, Hilfe bei der Einwerbung von Finanzierungen oder dem Ausbau von Industriepartnerschaften setzen wir vor allem auf entsprechende Weiterbildung und Netzwerke. Interne Förderprogramme wie BOOST (Proof-of-Idea) und PreGoBio (Proof-of-Concept) helfen Projekten in kritischen Phasen. Wir haben BOOST kürzlich von der jährlichen auf eine fortlaufende Ausschreibung umgestellt. Forschende können sich nun bewerben, sobald sie eine Idee haben, und müssen nicht mehr monatelang auf die Förderung warten. Dadurch bieten jetzt mehr Kolleg:innen ihre Projekte an – und die Vorbereitung auf größere Zuschüsse oder externe Förderungen läuft schneller.

Unser Team unterstützt die Forschenden auch dabei, Fördermittel in Programmen wie Helmholtz Enterprise, ERC Proof-of-Concept oder Go-Bio des Bundesforschungsministeriums zu beantragen. Dabei werden zugleich Ideen so weiterentwickelt, dass diese leichter in ein Start-up oder in Lizenzvereinbarungen mit der Industrie überführt werden können.

Ein Start-up im Life-Science-Bereich zu gründen, erfordert neue Kompetenzen, ein Marktverständnis und die Einwerbung von Risikokapital. Mit welchen Formaten unterstützen sie dies?

Die Gründung von Start-ups erfordert sowohl das Engagement der Erfinder:innen als auch die Unterstützung unseres Teams. Wir stellen die richtigen Werkzeuge und Anleitungen bereit und helfen den Wissenschaftler:innen auch dabei, frühzeitig Kontakte zu Risikokapitalgeber:innen und erfahrenen Gründer:innen zu knüpfen. Dies hilft ihnen, die praktischen Aspekte der Gründung eines Start-ups besser zu verstehen. Darüber hinaus unterstützen wir die Teilnahme an Accelerator- und Inkubator-Programmen wie dem Digital Health Accelerator, dem CLIC Incubator von BIH und Charité und dem Creative Disruption Lab, die alle strukturierte Anleitung, Mentoring und Networking-Möglichkeiten bieten. Wir stellen auch spezielle Inkubationsräume auf dem Campus zur Verfügung, damit Gründer:innen ihr akademisches Labor verlassen und als „Sciencepreneurs“ an ihrem Produkt arbeiten können. Dieser Prozess ist keineswegs einfach, und wir unterstützen dies so gut wie möglich.

In Kooperation mit dem H3 Health Hub und anderen Instituten von Helmholtz bieten wir Workshops zu Pharmaentwicklung oder Regulierungsprozessen an, die nicht nur die einzelnen Schritte der Produktentwicklung vermitteln. Dort geben Expert:innen auch schon frühzeitig Feedback zum jeweiligen Produkt. Außerdem sind wir dabei, selbst Inkubator-/Accelerator-Programme aufzubauen. Und wir bringen die Forschenden bei Networking-Veranstaltungen oder Venture-Capital-Tagen mit Risikokapitalgebern und Industriepartnern zusammen.

Ein entscheidender Faktor für jedes Start-up ist das richtige Team.

Genau! Es ist zentral, von Beginn an wirtschaftliche Expertise in das Start-up-Projekt zu holen. Aus diesem Grund haben wir gerade die neue Position des „Entrepreneur-in-Residence“ geschaffen. Als erstes Beispiel wird Dr. Klaas Yperman mit Prof. Dr. Gary Lewin im Start-up „Allothera“ zusammenarbeiten, das kurz vor der Gründung steht und neue Therapien für Patient:innen mit neuropathischen Schmerzen entwickelt. Eine solche „Entrepreneur-in-Residence“-Position könnte mittelfristig regulär im Finanzplan verankert werden – als Alternative zu Postdoktorand:innen-Stellen, die sich ausschließlich auf wissenschaftliche Forschung konzentrieren. Damit schaffen wir die Voraussetzung, die wirtschaftlichen Potenziale herauszuarbeiten und heben auch die Chancen, Investoren zu begeistern.

Mit welchen strategischen Partnern arbeiten Sie zusammen?

Wir haben zahlreiche Partner im öffentlichen und im privaten Sektor. Als Teil der Helmholtz-Gemeinschaft arbeiten wir mit den anderen lebenswissenschaftlichen Zentren zusammen. In Berlin ist vor allem die strategische Partnerschaft mit der Charité – Universitätsmedizin und dem Berlin Institute of Health wichtig, mit denen wir dank der engen Verbindungen zwischen Wissenschaftler:innen und Kliniker:innen viele unserer Erfindungen teilen. Darüber hinaus kooperieren wir eng mit Industriepartnern wie Bruker bei der Weiterentwicklung von Hightech-Forschungsgeräten.

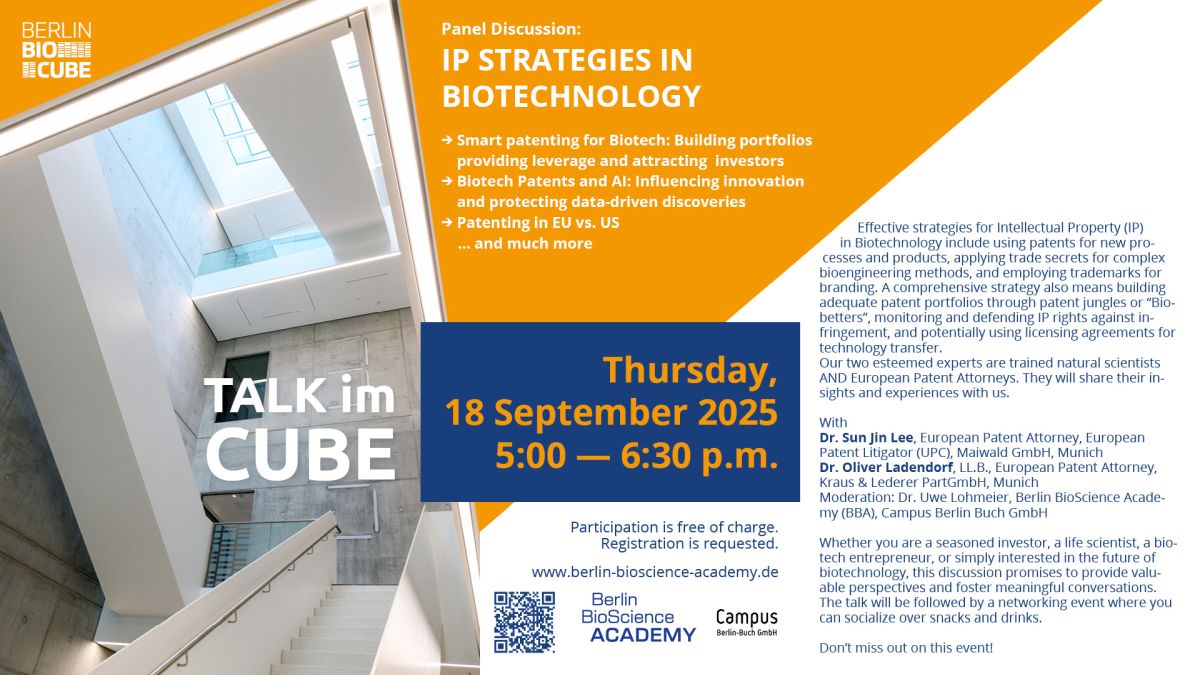

Nicht zuletzt versammelt der BiotechParkmit mehr als 70 Unternehmen, den Pharma Business Schools und dem Format „Talk im Cube“ der Berlin BioScience Academy eine große Expertise auf dem Campus. Durch Partnerschaften wie mit der UNITE-Initiative, der neuen Start-up-Factory für Berlin und Brandenburg, möchten wir die Unterstützung für unsere Forschenden in der Hauptstadtregion strukturell verbessern.

Ein zentrales Vorhaben ist es, einen Inkubator mit Laborräumen für Start-ups im Gründungszentrum BerlinBioCube zu etablieren.

Dies ist eine spannende Perspektive, auf die wir mit Nachdruck hinarbeiten. Derzeit haben wir mehrere Projekte in den Startlöchern, die den Schritt aus dem akademischen Umfeld wagen wollen – geleitet von „Sciencepreneurs“. Unser Ziel: Wir möchten diese Projekte dabei begleiten, aus unserem Inkubator in den BioCube umzuziehen – in das dynamische Ökosystem von Gleichgesinnten, die alle ähnliche Herausforderungen meistern. So fördern wir Austausch und Zusammenarbeit und letztlich gemeinsames Wachstum.

Quelle: Interview aus dem Standortjournal buchinside 01/2026

Research / 19.12.2025

What determines the fate of a T cell?

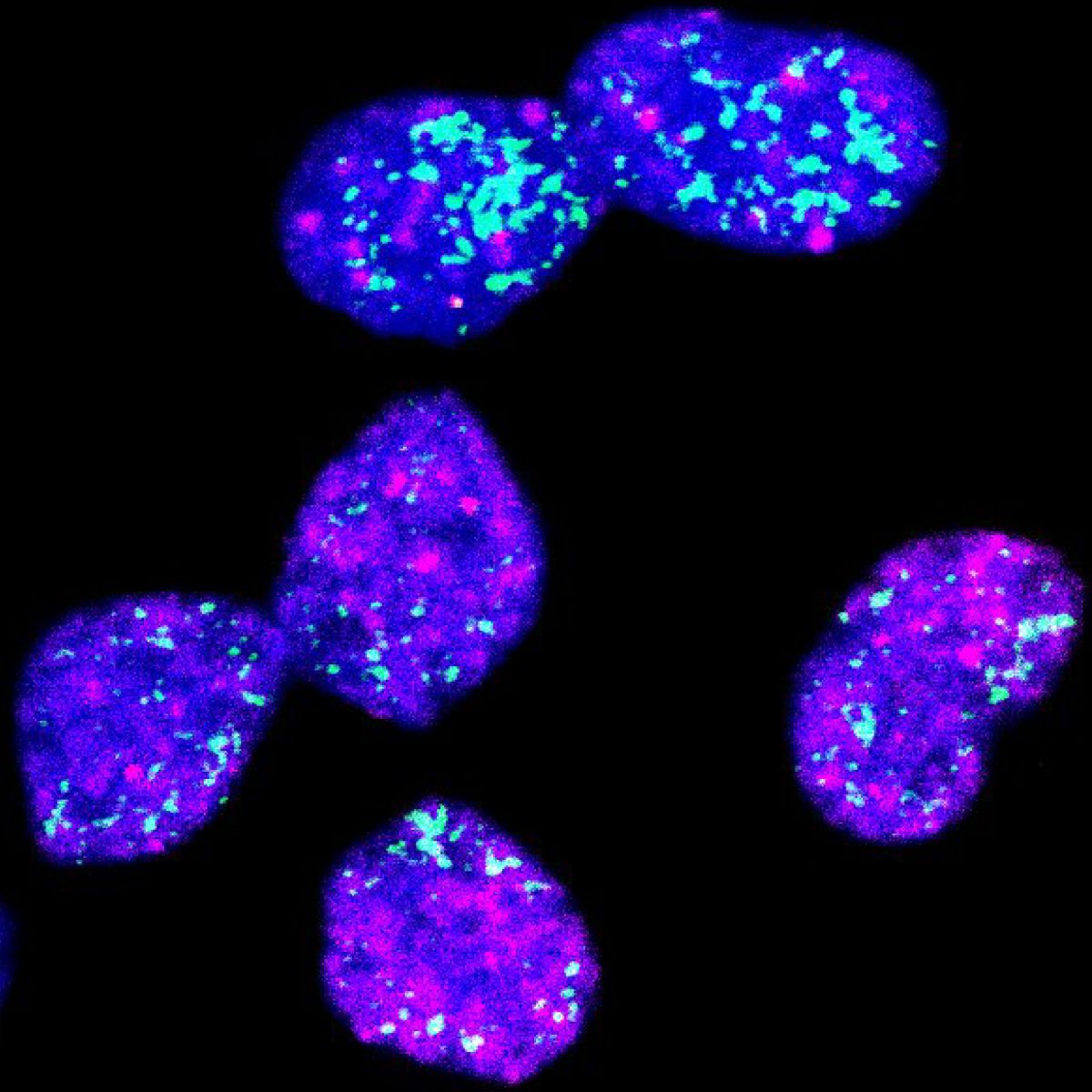

Researchers at the Max Delbrück Center have found that a cellular housekeeping mechanism called autophagy plays a major role in ensuring that T stem cells undergo normal cell division. The findings, published in “Nature Cell Biology,” could help boost vaccine response in older adults.

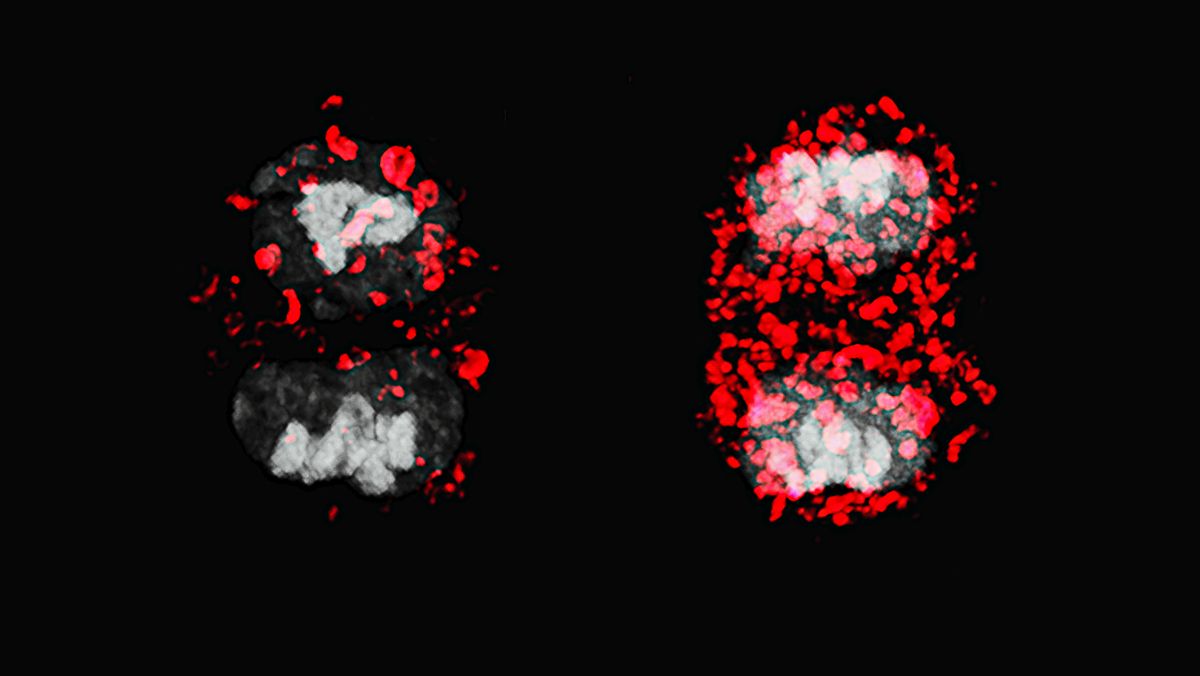

When killer T cells of our immune system divide, they normally undergo asymmetric cell division (ACD): Each daughter cell inherits different cellular components, which drive the cells toward divergent fates – one cell becomes a short-lived fighter called an effector T cell, the other cell becomes a long-lived memory T cell.

Research by Professor Mariana Borsa at the University of Oxford and colleagues in the Cell Biology of Immunity lab of Professor Katja Simon at the Max Delbrück Center has shown for the first time that cellular autophagy – a “housekeeping” mechanism by which cells degrade and recycle cell cargo – plays a critical role in this decision process.

“Our study provides the first causal evidence that autophagy plays a central role in ensuring that T cells go through ACD normally,” says Borsa, first author of the paper who now leads a research group at the University of Basel. “We found that when T stem cells divide, daughter cells inherit different mitochondria, which influences the T-cell’s destiny,” says Borsa. “By understanding this process, we can start to think about ways to intervene to preserve the function of immune memory cells as we age.”

Split personality

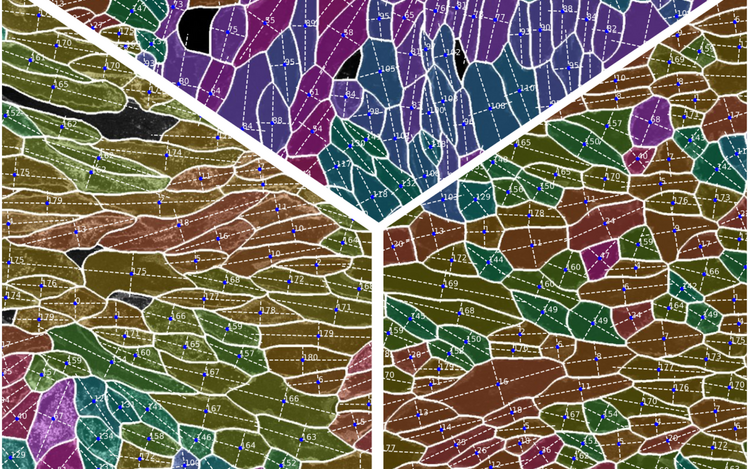

To study ACD in greater detail, the researchers used a novel “MitoSnap” mouse model in which they could tag mitochondria sequentially and discriminate between those in mother and daughter cells. T-cells contain many mitochondria. By tracking how old, damaged mitochondria were distributed between daughter cells, they found that in healthy cells, autophagy was crucial in ensuring that one daughter cell was clear of old mitochondria. This inheritance profile sent the cell down the path toward becoming a long-lived memory precursor cell – immune cells that “remember” a pathogen and begin rapidly dividing when the pathogen is encountered again. Meanwhile, the other daughter cell that took on the older mitochondria became a short-lived effector T-cell – a type of immune cell that rapidly divides to fight off immediate threat. These cells die when the threat is cleared.

When autophagy was disrupted, however, this careful sorting broke down. Both daughter cells inherited damaged mitochondria and hence, were destined to become short-lived cells.

“It was surprising to see that autophagy plays a role beyond just cellular housekeeping,” says Borsa. “Our findings suggest asymmetric inheritance of mitochondria as a potential therapeutic target for memory T cell rejuvenation.”

Boosting vaccine response

By boosting autophagy before or during T stem cell division, it may be possible to enhance the generation of memory cells – the backbone of long-term immunity and vaccine effectiveness.

What’s more, the researchers analyzed daughter cells using single-cell transcriptomics, proteomics and metabolomics and found that effector cells burdened with damaged mitochondria depend heavily on a metabolic pathway called one-carbon metabolism. Targeting this pathway could offer another way to subtly shift the immune balance – nudging T stem-cells toward becoming memory instead of effector cells, Borsa says.

“In the long run, this research could inform strategies to rejuvenate the aging immune system, making vaccines more effective and strengthening protection against infections,” adds Simon. The researchers are planning to further validate their findings in human T-cells.

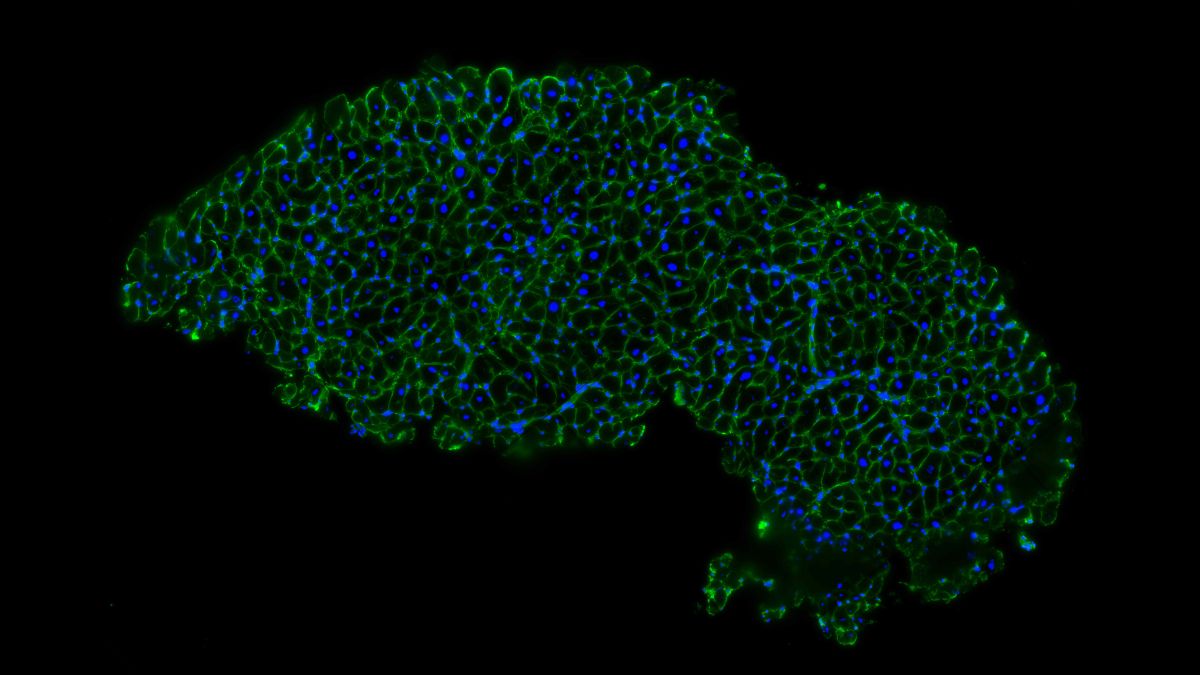

Photo: T stem cells normally undergo asymmetric cell division (left) whereby one daughter cell becomes a long-lived memory T cell. When autophagy is disrupted, both daughter cells inherit old mitochondria (red) and become effector T-cells. © University of Oxford

Text: Gunjan Sinha

Source: Press Release Max Delbrück Center

https://www.mdc-berlin.de/news/press/what-determines-fate-t-cell

Research / 17.12.2025

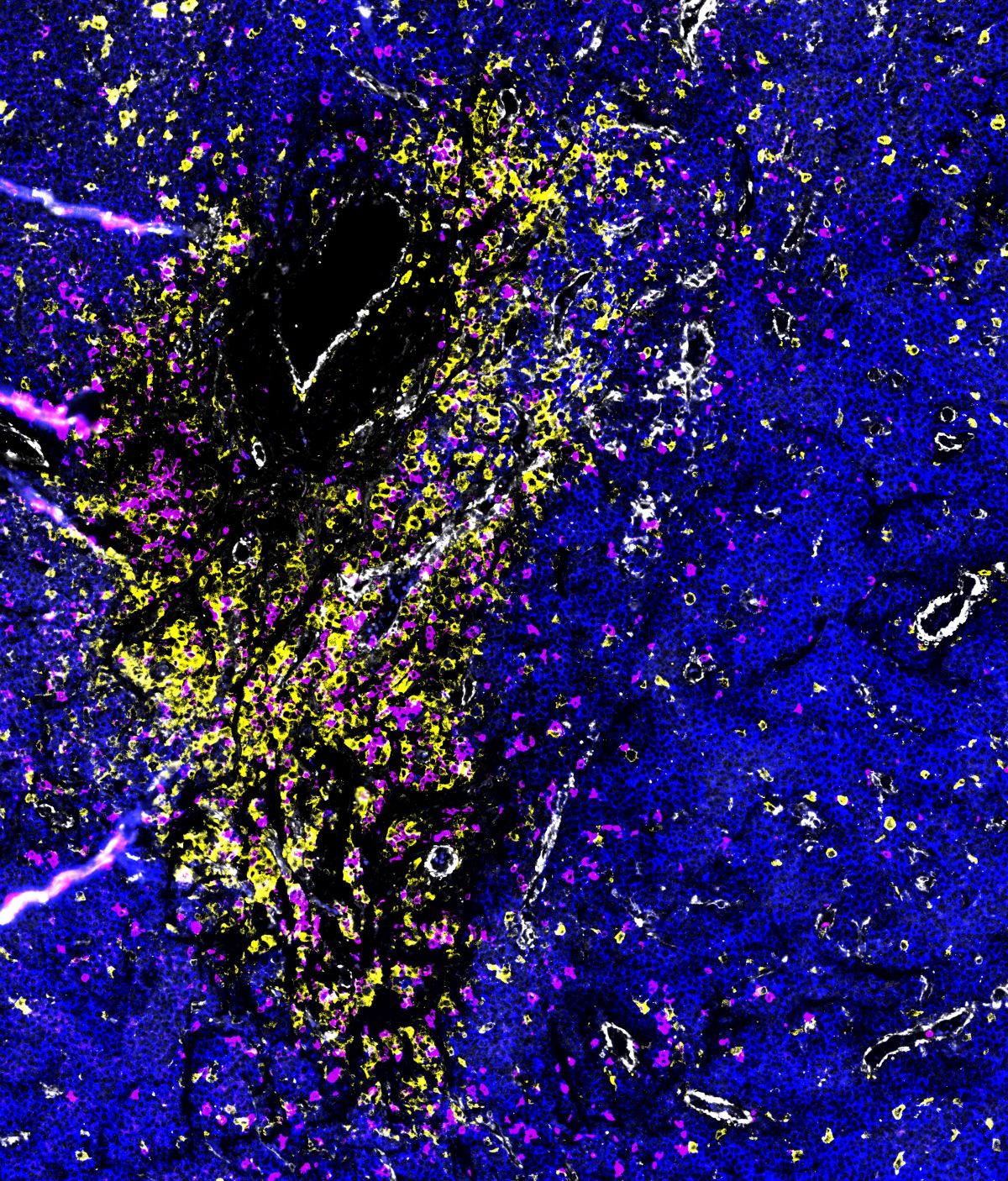

Observing synapses in action

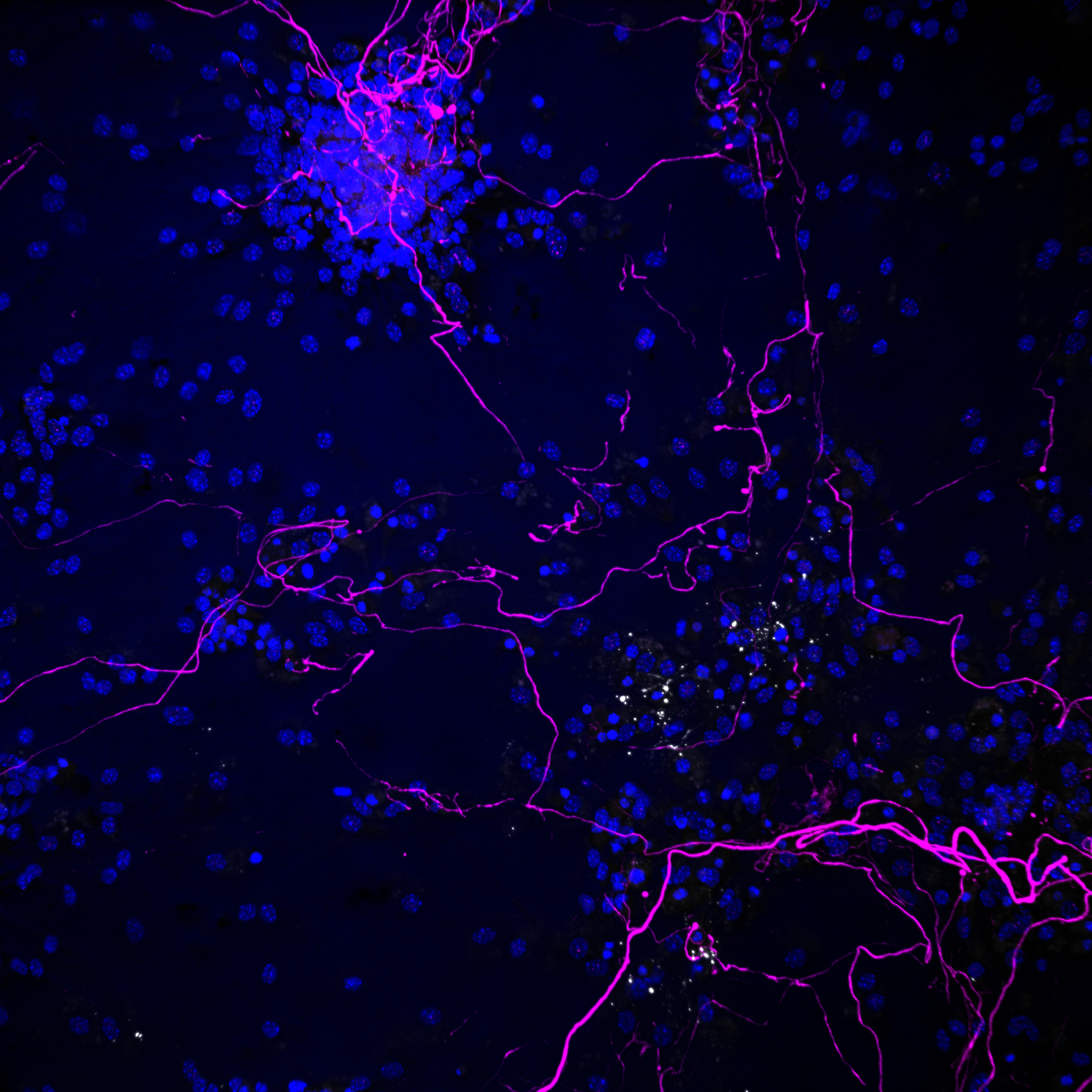

A team of Berlin-based researchers led by Jana Kroll and Christian Rosenmund has captured the fleeting moment a nerve cell releases its neurotransmitters into the synaptic cleft. Their microscopic images and description of the process are published in “Nature Communications.”

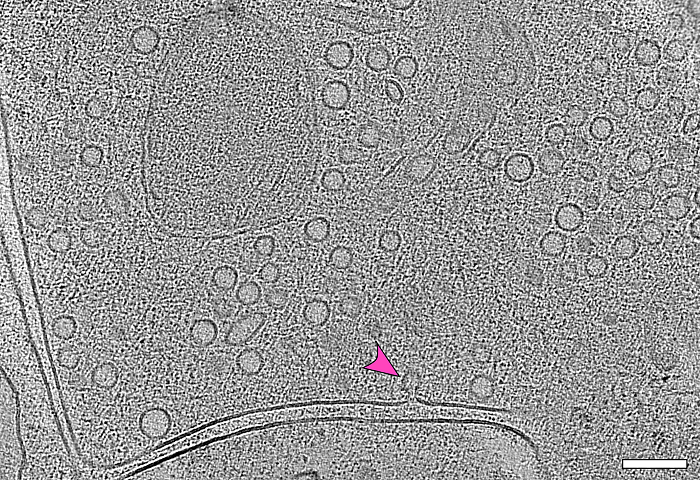

It takes just a few milliseconds: A vesicle, only a few nanometers in size and filled with neurotransmitters, approaches a cell membrane, fuses with it, and releases its chemical messengers into the synaptic cleft – making them available to bind to the next nerve cell. A team led by Professor Christian Rosenmund of Charité – Universitätsmedizin Berlin has captured this critical moment of brain function in microscopic images. They describe their achievement in the journal “Nature Communications.”

Point-shaped connections

“Until now, no one knew the exact steps of how synaptic vesicles fuse with the cell membrane,” says Dr. Jana Kroll, first author of the study and now a researcher in the Structural Biology of Membrane-Associated Processes lab headed by Professor Oliver Daumke at the Max Delbrück Center. “In our experiments with mouse neurons, we were able to show that initially, the process begins with the formation of a point-shaped connection. This tiny stalk then expands into a pore through which neurotransmitters enter the synaptic cleft,” Kroll explains.

“With technology we developed over five years, it was possible for the first time to observe synapses in action without disrupting them,” adds senior author Professor Christian Rosenmund, Deputy Director of the Institute for Neurophysiology at Charité. “Jana Kroll truly did pioneering work here,” says Rosenmund, who is also a board member of the NeuroCure Cluster of Excellence.

The images were produced at the CFcryo-EM (Core Facility for cryo-Electron Microscopy), a joint technology platform operated by Charité, the Max Delbrück Center, and the Leibniz Research Institute for Molecular Pharmacology (FMP) that is directed by Dr. Christoph Diebolder. Also central to the study were Professor Misha Kudryashev, head of the In Situ Structural Biology lab at the Max Delbrück Center, and Dr. Magdalena Schacherl, Project Leader of the Structural Enzymology group at Charité.

Flash-frozen in ethane

To observe synapses in action, the team used mouse neurons genetically modified through optogenetics so they could be activated by a flash of light – prompting them to secrete neurotransmitters immediately. One to two milliseconds after a light pulse, the researchers flash-froze the neurons in liquid ethane at minus 180°C. “All cellular activity stops instantly with this ‘plunge freezing’ method, allowing us to visualize the structures using electron microscopy,” explains Kroll.

The method revealed another intriguing detail: “We found that most of the fusing vesicles were connected by tiny filaments to at least one other vesicle. As soon as one vesicle fuses with the membrane, the next one is already in position,” Kroll reports. “We believe that this direct form of vesicle recruitment enables neurons to send signals over a longer period of time and thus maintain their communication.”

Toward better epilepsy treatment

The vesicle fusion process visualized by the team takes place millions of times a minute in the human brain. Understanding it in detail has important clinical implications. “In many people with epilepsy or other synaptic disorders, mutations have been found in proteins involved in vesicle fusion,” explains Rosenmund. “If we can clarify the precise role of these proteins, it will be easier to develop targeted therapies for these so-called synaptopathies.”

“The time-resolved cryo-electron microscopy approach using light, as we’ve presented here, isn’t limited to neurons,” Kroll adds. “It can be applied across many areas of structural and cell biology.” She now plans to repeat the experiments at the Max Delbrück Center using human neurons derived from stem cells. That won’t be easy, she notes: “In the lab, it takes about five weeks for the cells to develop their first synapses – and they are extremely fragile.”

Text: Anke Brodmerkel

The image captures the moment during which a vesicle (arrow) fuses with the cell membrane. By superimposing several electron microscopy images – a process known as electron tomography – it is possible to see how many vesicles are waiting at the end of a nerve cell to release their biochemical messengers into the synaptic cleft. This space between two nerve cells can be seen as a double line in the image.

© Jana Kroll, Charité / Max Delbrück Center

Source: Joint press release by Charité – Universitätsmedizin Berlin and the Max Delbrück Center

Observing synapses in action

Research, Innovation, Living, Patient care, Education / 16.12.2025

Das neue Standortjournal buchinside ist erschienen

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

als Gary Lewin vor mehr als 15 Jahren die Funktion des Proteins STOML3 entdeckte, war er sofort fasziniert. Ein Molekül, das die Empfindlichkeit der sensorischen Neurone für Berührungsreize moduliert und damit auch das neuropathische Schmerzempfinden beeinflusst! Was wäre, wenn man es hemmen oder sogar ausschalten könnte? Läge darin der Schlüssel zu einer neuen Therapie? Millionen Menschen, die weltweit an solchen chronischen Schmerzen leiden und die bislang kaum Hoffnung auf Linderung haben, könnten davon profitieren.

Wie so oft bei großen Entdeckungen brauchte es viele Experimente, Ideen und Kreativität – und reproduzierbare Ergebnisse. Wissenschaft ist wie ein Puzzle: Erst wenn sich viele Teile zusammenfügen, entsteht das ganze Bild. So war es auch bei Gary Lewin, der am Max Delbrück Center die molekularen und physiologischen Grundlagen des Tastsinns und der Schmerzempfindung untersucht. Er und sein Team blieben dran. Denn ihm war klar: Hier liegt enormes Potenzial für ein vielversprechendes Medikament.

Der Campus Buch ist ein Ort, an dem großartige Ideen wachsen und bahnbrechende Entdeckungen gelingen. Hier, in den Teams der verschiedenen Zentren, wird auf höchstem Niveau geforscht: interdisziplinär, kollaborativ und stets mit Blick auf Translation und gesellschaftlichen Nutzen.

Uns geht es um innovative Lösungen: Wir wollen die Medizin von morgen mitgestalten. Wir wollen, dass unsere Wissenschaft die Welt ein Stück besser macht – mit neuen Diagnostiken zur Krankheitsprävention und Therapien, die die Lebensqualität verbessern und im besten Fall heilen. Kurz: Unsere fantastische Forschung soll zurück in die Gesellschaft wirken.

Wie gelingt das? Zum einen brauchen wir dazu exzellente Forscher:innen und ein kreatives Umfeld, in dem Menschen aus den unterschiedlichsten Disziplinen eng zusammenarbeiten und sich inspirieren. Zentral ist auch eine technologisch hervorragende Infrastruktur. All das bietet Berlin, bietet unser Campus in Buch – und zwar reichlich.

Alles ist also bereit – jetzt sollten wir es zusammenfügen, um unsere Vision greifbar zu machen: from bench to bedside, from lab to market. Dafür sollten wir unsere Forschung noch konsequenter unternehmerisch denken – und den Mut haben, Entdeckungen auch umzusetzen: Ideen schützen lassen, Geschäftsmodelle entwickeln, Lizenzen vergeben, Kapital einwerben, Start-ups gründen. So schlagen wir die Brücke vom Labor in die Praxis.

Wie das geht, zeigen viele Teams auf unserem Campus. Ich nenne gerne drei jüngere Beispiele erfolgreicher Spin-offs: Tubulis (FMP/Wirkstoffentwicklung gegen Eierstock- und Lungenkrebs), CARTemis (Max Delbrück Center/CAR-T-Zell-Therapien bei B-Non-Hodgkin-Lymphom) oder MyoPax (ECRC, Charité, Max Delbrück Center/Therapien gegen Muskelerkrankungen). Andere – und Gary Lewin ist da einer von vielen – bereiten die Ausgründung vor.

Der Umgang mit Patenten, das Einwerben von Venture Capital, der Kontakt mit Unternehmen – all das liegt uns Wissenschaftler:innen vielleicht nicht im Blut. Aber wir wachsen und lernen ständig! Und: Wir werden hervorragend unterstützt. Unter Leitung von Dr. Nevine Shalaby arbeitet das Team Innovation und Entrepreneurship am Max Delbrück Center eng mit den wissenschaftlichen Teams. Die Manager:innen beraten und begleiten Innovator:innen auf ihrem Weg – vom ersten Funken einer Idee bis zur Anwendung. Boost-Programme helfen, ein VC Day ist etabliert, ein Inkubator soll bald gezielt Spin-offs fördern.

Auch unser Campus bietet Raum für unternehmerisches Denken: In den BerlinBioCube sind Start-ups eingezogen. Beim „Talk im Cube“ vernetzen sich Forschende mit Business-Expert:innen. Gemeinsam bauen wir Brücken zu Industrie und Geldgebern.

Von all dem erzählt diese „buchinside“. Ich wünsche Ihnen Freude beim Lesen und viele neue Einblicke. Denn genau das brauchen wir: Wissen und Austausch. Ich freue mich sehr darauf, mitzuerleben, wie Entdeckungen und Innovationen in den kommenden Jahren aus Berlin-Buch heraus die Medizin der Zukunft prägen.

Prof. Dr. Maike Sander

Wissenschaftliche Vorständin

des Max Delbrück Center

Hier finden Sie die neue Ausgabe zum Download: https://berlin-buch.com/de/buchinside

Research, economic development, Innovation / 15.12.2025

Neuer Podcast zum Start-up PROSION Therapeutics am Zukunftsort Berlin-Buch

Die Zukunftsorte Berlin sprechen in einer neuen Folge ihres Podcasts mit Dr. Slim Chiha, CEO und Gründer von PROSION Therapeutics. Das Biotech-Start-up entwickelt eine neuartige Wirkstoffplattform, die bislang als unbehandelbar geltende Krankheiten erstmals gezielt beeinflussen kann.

Im Gespräch erklärt Dr. Chiha, wie anspruchsvoll der Übergang von der vorklinischen Forschung in die klinische Entwicklung ist, welche technologischen und regulatorischen Hürden sich dabei zeigen – und warum das Ökosystem rund um den Zukunftsort Berlin-Buch dafür ideale Bedingungen bietet.

Außerdem gibt Dr. Chiha Einblicke in aktuelle Projekte, neue therapeutische Anwendungsfelder und geplante Partnerschaften, die PROSION auf seinem Weg in die klinische Phase begleiten sollen.

Bei der Aufnahme des Podcasts wurde auch gefilmt, weshalb man auf einigen Kanälen das Gespräch mit Dr. Slim Chiha, Madlen Dietrich und Steffen Terberl auch im Video verfolgen kann.

Viel Freude beim Hören - und Sehen!

Hier finden Sie den Podcast:

Podigee: https://zukunftsorte-berlin-podcast.podigee.io/3-prosion-therapeutics-berlin-buch

YouTube-Video: https://youtu.be/2XhhjWaBCcI?si=7Y-aKsGAsoeJBuKi

Spotify: https://open.spotify.com/episode/2og7S8nLUkNMDGRT58kY0b?si=lrsw-hhwQI6jrx7Ir3wC-Q

Apple: https://podcasts.apple.com/us/podcast/prosion-therapeutics-berlin-buch/id1853867899?i=1000741316318

Quelle: Zukunftsorte Berlin

https://zukunftsorte.berlin/Innovation / 03.12.2025

Eckert & Ziegler und SK Biopharmaceuticals unterzeichnen Liefervertrag für Actinium-225

Eckert & Ziegler (ISIN DE0005659700, TecDAX) und SK Biopharmaceuticals, ein auf Therapien für Erkrankungen des Zentralnervensystems (ZNS) spezialisiertes Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Südkorea, das ebenfalls im Bereich Radiopharmazeutika tätig ist, haben kürzlich einen Liefervertrag unterzeichnet. Das Unternehmen wird SK Biopharmaceuticals mit Actinium-225 (Ac-225) beliefern, um dessen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der radiopharmazeutischen Therapien voranzutreiben. Die Entwicklungspipeline von SK Biopharmaceuticals umfasst unter anderem SKL35501, ein innovatives Radiopharmazeutikum, das mit Ac-225 markiert wird und Potenzial in der Behandlung verschiedener Krebsarten, darunter Darm-, Brust-, Bauchspeicheldrüsen- sowie Kopf- und Halskrebs, hat. Mit der Sicherung einer zuverlässigen Versorgung mit dem Alpha-emittierenden Radioisotop von Eckert & Ziegler wird das Unternehmen dieses und weitere Programme aus seiner wachsenden Pipeline vorantreiben.

„Wir freuen uns, SK Biopharmaceuticals mit der Lieferung von GMP-konformem Ac-225 bei ihren vielversprechenden präklinischen und klinischen Programmen zu unterstützen“, erklärte Dr. Harald Hasselmann, Vorstandsvorsitzender von Eckert & Ziegler. „Ac-225 ist nach wie vor eines der gefragtesten Radioisotope in der Entwicklung von Radiopharmazeutika der nächsten Generation, und wir sind froh, unseren Beitrag dazu leisten zu können, diese Krebstherapien voranzubringen.“

„Die Sicherstellung einer stabilen Versorgung mit Ac-225, dem wichtigsten Ausgangsmaterial für die radiopharmazeutische Therapie, ist eine Grundvoraussetzung für den Erfolg. Wir freuen uns, diese Vereinbarung mit Eckert & Ziegler geschlossen zu haben, einem zuverlässigen Anbieter mit langjähriger Erfahrung im Bereich hochwertiger Radioisotope für pharmazeutische Anwendungen“, sagte Donghoon Lee, CEO von SK Biopharmaceuticals. „Aufbauend auf unserer proaktiven globalen Partnerschaft und unserer diversifizierten Lieferkette werden wir einen großen Schritt nach vorne machen, um auf dem globalen Markt für Krebsbehandlungen Fuß zu fassen.“

Eckert & Ziegler beliefert weltweit führende Pharmaunternehmen und Forschungseinrichtungen zuverlässig mit Gallium-68, Lutetium-177, Yttrium-90 und Actinium-225 in GMP-Qualität. Mit der Expertise in der Radioisotopenproduktion sowie in der globalen Logistik und bei CDMO-Dienstleistungen unterstützt das Unternehmen kontinuierlich die Entwicklung und Lieferung innovativer Radiopharmazeutika.

Über Eckert & Ziegler

Die Eckert & Ziegler SE gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im TecDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.

Über SK Biopharmaceuticals

SK Biopharmaceuticals Co., Ltd. ist Teil der SK Group, dem zweitgrößten Mischkonzern Südkoreas. Die SK Group ist ein Zusammenschluss weltweit führender Unternehmen, die Innovationen in den Bereichen Energie, fortschrittliche Werkstoffe, Biopharmazeutika und digitales Geschäft vorantreiben. SK hat seinen Sitz in Seoul und investiert weltweit in den Aufbau nachhaltiger Unternehmen mit dem gemeinsamen Ziel, die globalen Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Die Unternehmen der SK-Gruppe erzielen zusammen einen weltweiten Jahresumsatz von 151 Milliarden US-Dollar und beschäftigen weltweit mehr als 100.000 Mitarbeiter. Die SK Group gehört zu den 100 einflussreichsten Unternehmen des Jahres 2023 laut TIME. SK Inc., die Muttergesellschaft von SK Biopharmaceuticals, steigert den Wert ihres Portfolios kontinuierlich durch langfristige Investitionen in eine Reihe wettbewerbsfähiger Tochtergesellschaften in verschiedenen Geschäftsbereichen, darunter Pharmazeutika und Biowissenschaften, Energie und Chemie, Information und Telekommunikation sowie Halbleiter. Darüber hinaus konzentriert sich SK Inc. darauf, seine Wachstumsgrundlagen durch ein profitables und praktisches Management auf der Grundlage finanzieller Stabilität zu stärken und gleichzeitig seinen Unternehmenswert durch Investitionen in neue zukunftsträchtige Wachstumsgeschäfte zu steigern. Weitere Informationen über SK Inc. finden Sie unter https://sk-inc.com/en/main/mainpage.aspx. Weitere Informationen über SK Biopharmaceuticals finden Sie unter www.skbp.com/eng.

Quelle: Pressemitteilung Eckert & Ziegler SE

Eckert & Ziegler und SK Biopharmaceuticals unterzeichnen Liefervertrag für Actinium-225

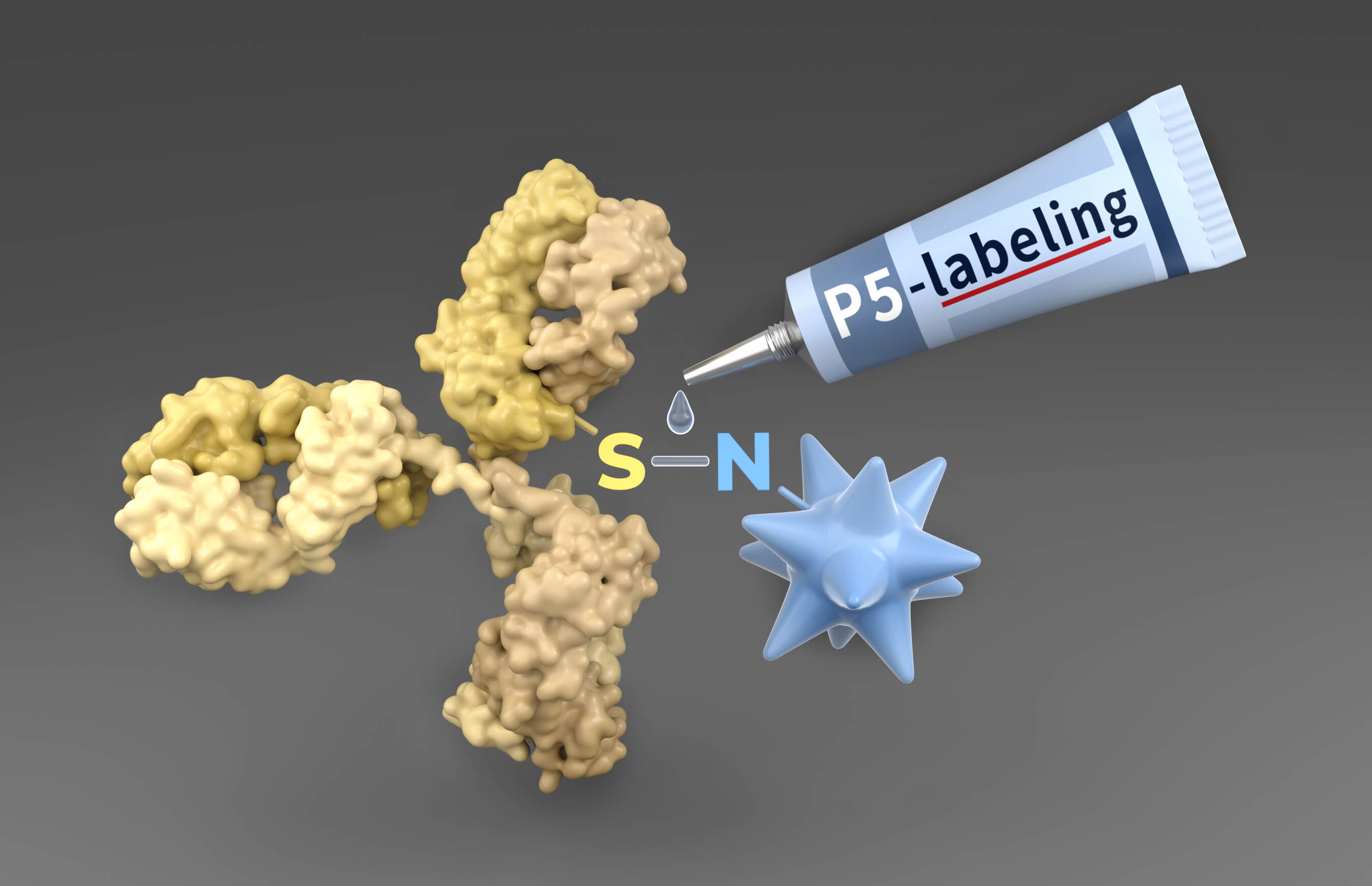

Research, Innovation / 26.11.2025

Vom Wissenschaftler zum Unternehmer

Was braucht es, damit aus Forschung ein Start-up werden kann? Das weiß Klaas Yperman, unser erster „Entrepreneur in Residence“. Mit einem „Helmholtz Enterprise“-Grant entwirft er eine Roadmap, um aus Wirkstoffen des Teams um Gary Lewin ein Medikament gegen neuropathische Schmerzen zu entwickeln.

Von Gary Lewins Forschung zu neuropathischen Schmerzen hörte Dr. Klaas Yperman zum ersten Mal, als er gemeinsam mit seiner Frau, Dr. Alice Rossi, und einem guten Freund bei einem zwanglosen Abendessen saß. Rossi forschte als Postdoktorandin in Professor Lewins Arbeitsgruppe „Molekulare Physiologie der somatosensorischen Wahrnehmung“. Sie war Teil eines Teams, das potenzielle Wirkstoffe zur Behandlung neuropathischer Schmerzen untersuchte. Yperman, selbst Neurowissenschaftler, fand die Forschung faszinierend.

Zu diesem Zeitpunkt arbeitete er, ebenfalls als Postdoktorand, am Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie (FMP). Im Jahr 2023 kam Yperman als Innovationsmanager zum Max Delbrück Center. Die Abteilung „Innovation & Entrepreneurship“ prüft die Forschung des Zentrums mit Blick auf deren kommerzielles Potenzial – keine leichte Aufgabe angesichts der mehr als 80 Forschungsgruppen, sagt Yperman. Er wollte sich auf Lewins Forschung konzentrieren. Diese sei nicht nur interessant, sondern auch sehr weit fortgeschritten gewesen, sagt er: „Ich hatte mir den Markt angesehen und erkannt, dass wirklich ein Bedarf für neue Therapien gegen neuropathische Schmerzen besteht.“

Yperman packte die Idee nicht auf Eis, sondern brachte sie im Eis erst richtig in Schwung. „Ich wollte gerade in den Skiurlaub fahren, als ich sah, dass Helmholtz Enterprise ein Spin-off-Programm anbietet“, erinnert er sich lachend. „Ich dachte mir: Das ist genau das, was dieses Projekt braucht – jemanden, der sich ausschließlich um die geschäftliche Seite kümmert.“ Also packte er neben seinen Skiern auch den Laptop ein. „Jeden Abend während meines Urlaubs habe ich an diesem Antrag geschrieben“, erzählt Yperman. „Eingereicht habe ich ihn schließlich aus 3.000 Metern Höhe. Ich wollte nicht warten.“

Sein Engagement zahlte sich aus. Die Förderung wurde bewilligt und damit eröffnete sich ein neuer Weg: Yperman wurde der erste „Entrepreneur in Residence“ des Max Delbrück Center – mit der Aufgabe, einen Fahrplan zu erstellen, um Lewins Forschung zu Wirkstoffen gegen neuropathische Schmerzen in ein tragfähiges Start-up namens Allothera zu verwandeln.

Herr Yperman, wie sind Sie vom Innovationsmanager zum Entrepreneur in Residence geworden?

Als ich zum Max Delbrück Center kam, hatte das Team um Gary Lewin, wie ich fand, eines der innovativsten Forschungsprojekte. Es verfügte über eine hervorragende wissenschaftliche Grundlage, kombiniert mit einem dringenden therapeutischen Bedarf auf dem Gebiet der neuropathischen Schmerzen. Es gab nur niemanden, der sich in Vollzeit mit der Umsetzung dieses Projekts befasste.

Ich stieß dann auf das Spin-off-Programm von Helmholtz Enterprise – und mir wurde klar, dass damit jemand finanziert werden konnte, der sich zu hundert Prozent auf die geschäftliche Seite des Projekts konzentriert. Ursprünglich war gar nicht vorgesehen, dass ich diese Rolle übernehmen würde. Doch die Helmholtz-Jury sagte mir, entweder solle ich es selbst machen oder innerhalb von zwei Wochen jemanden finden – ansonsten würden sie die Förderung nicht genehmigen. Bei einem so engen Zeitrahmen hatte ich keine große Wahl: Ich nahm die Aufgabe an.

An welchem Projekt der AG Lewin arbeiten Sie konkret?

Das Team hat Wirkstoffe entwickelt, Small Molecules, die auf das Stomatin-ähnliche Protein 3, kurz STOML3, abzielen. Das Protein ist an der Wahrnehmung von Berührungen beteiligt. Wir sind noch in einem frühen Stadium, aber die präklinischen Daten sind vielversprechend.

Was bedeutet es in der Praxis, Entrepreneur in Residence zu sein?

Es bedeutet, dass ich Vollzeit daran arbeite, ein Start-up aufzubauen. Ich schreibe Förderanträge, erstelle die Roadmap, plane Meilensteine und finde heraus, wie die Finanzierung gelingt – sei es durch Fördermittel, Risikokapital oder Business Angels. Es geht darum, Wissenschaft in eine Strategie zu übersetzen: den Markt zu verstehen, zu wissen, an welcher Art von Medikament die Pharmaunternehmen interessiert sind – an einer Pille, einer Creme, einer Injektion – und Beziehungen zu Investor*innen und Kliniker*innen aufzubauen. Wir entwickeln nicht nur Medikamente. Wir erklären auch, warum die Welt sie braucht und wer sie kaufen wird.

Sie durften auch an einem Programm des Creative Destruction Lab, kurz CDL, teilnehmen. Wie war diese Erfahrung?

Unglaublich – und intensiv. CDL ist ein Mentoring-Programm, das Risikokapitalgeber*innen, Pharmastrateg*innen und erfahrene Unternehmer*innen zusammenbringt. Man stellt sein Projekt dort vor, setzt klare Ziele und erhält ein schonungslos ehrliches Feedback. Es ist hart, denn sie beschönigen dort wirklich nichts. Man hört Dinge wie: „Sie haben kein Geschäftsmodell.“ Oder: „Warum sollte jemand das finanzieren wollen?“ Aber genau das braucht man: die Ehrlichkeit von Leuten, die wissen, wovon sie reden. Von den 20 Personen, die letztes Jahr an dem Programm teilgenommen haben, sind nur sieben übriggeblieben. Das zeigt, wie streng der Prozess ist. Ich arbeite jetzt mit zwei Mentoren zusammen, die mir helfen, einen Fahrplan für unser Start-up Allothera zu entwickeln. Wir werden unser Allerbestes geben, um das CDL-Programm noch in diesem Jahr erfolgreich abzuschließen.

Was macht es so schwierig, akademische Forschung in ein Start-up zu verwandeln?

Viele Wissenschaftler*innen lieben die Forschung im Labor – und das ist großartig. Aber wenn sie ihre Entdeckung zum Leben erwecken wollen, müssen sie das Labor verlassen. Sie müssen über den Markt, regulatorische Aspekte, geistiges Eigentum und die Finanzierung nachdenken. Sie müssen auch wissen, wer für die weitere Entwicklung ihres Produkts bezahlen wird, wie Kliniker*innen es einsetzen werden und wie sie Investor*innen davon überzeugen können.

Wie hat Ihre bisherige Laufbahn Sie darauf vorbereitet?

Ich habe meinen Doktortitel in Pflanzenbiotechnologie am VIB, dem Vlaams Instituut voor Biotechnologie, in Belgien erworben und anschließend als Postdoc in der Neurobiologie am FMP in Berlin gearbeitet. Irgendwann wusste ich, dass reine Grundlagenforschung nichts für mich ist – sie ist mir zu einsam. Meine Frau war damals Beraterin im Bereich Life Sciences und brachte mir bei, wie man als Berater denkt: wie man Marktanalysen macht, Wettbewerber identifiziert und Werte evaluiert. Da wurde mir klar, dass Forschende die geschäftliche Seite leicht erlernen können. Man braucht nur Neugier und Lernbereitschaft.

Worauf liegt Ihr Fokus im Moment?

Gerade konzentriere ich mich hauptsächlich darauf, einen Fahrplan zu erstellen und strategische Verbindungen aufzubauen – zu Risikokapitalgeber*innen, Kliniker*innen und potenziellen Partner*innen. Ich nehme Kontakt zu Menschen auf, stelle ihnen unsere wissenschaftliche Grundlage und die Vision für das Unternehmen vor, höre mir ihr Feedback an und melde mich dann einige Monate später mit neuen Daten und Ideen zurück. Es geht darum, Vertrauen und Glaubwürdigkeit aufzubauen. Außerdem erkunde ich neue Fördermöglichkeiten und strategische Kooperationen.

Das alles zählt zu den Soft Skills. Warum sind sie für Ihre Arbeit so wichtig?

Man kann über die beste Technologie der Welt verfügen. Doch wenn man nicht in der Lage ist, sie zu vermitteln, andere zu begeistern und Vertrauen zu seinem Team und seinen Investor*innen aufzubauen, wird man nicht weit kommen.

Die Fragen stellte: Gunjan Sinha

Living / 24.11.2025

Mitwirkende für Kinder- und Jugendhilfeausschuss gesucht – Bewerbungen bis 19. Dezember 2025 möglich

Das Jugendamt Pankow sucht für die IX. Wahlperiode engagierte Persönlichkeiten zur Mitarbeit im Kinder- und Jugendhilfeausschuss des Bezirks Pankow.

Gesucht wird eine Vertreterin oder ein Vertreter aus den Reihen der im Bezirk wirkenden anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, der Jugendverbände sowie der Jugend- und Wohlfahrtsverbände. Bürgerdeputierte wirken als stimmberechtigte Mitglieder an den Beratungen und Beschlüssen des Ausschusses mit. Die Amtszeit erstreckt sich über die Dauer der Wahlperiode bis voraussichtlich Herbst 2026.

Interessierte Personen müssen ihren Hauptwohnsitz in Berlin haben und im Bewerbungsschreiben folgende Angaben machen: Vollständiger Name und persönliche Kontaktdaten (inkl. E-Mail-Adresse), Zugehöriger Träger bzw. Verband sowie Themenschwerpunkte, die in die Ausschussarbeit eingebracht werden sollen.

Bewerbungsschluss ist Freitag, der 19. Dezember 2025. Bewerbungen sind an die folgende Postadresse zu richten: Bezirksamt Pankow, Jugendamt, Jugendamtsdirektorin, Berliner Allee 252–260, 13088 Berlin. Bewerbungen können auch per E-Mail eingereicht werden: claudia.kinzel@ba-pankow.berlin.de .

Living / 24.11.2025

Schweigen ist keine Option – Pankow zeigt Flagge gegen Gewalt an Frauen/FLINTA+

Gewalt gegen Frauen/FLINTA+ ist auch in Berlin kein Randphänomen: Die Zahl der von Gewalt betroffenen Frauen in Berlin ist im Jahr 2024 erneut weiter angestiegen: laut Senatsverwaltung für Inneres und Sport auf 42.751, das entspricht einem Anstieg von 7,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2023.

Anti-Gewalt-Flagge am Bürokomplex Fröbelstraße

Am Dienstag, dem 25. November 2025 um 16:30 Uhr hisst Bezirksbürgermeisterin Dr. Cordelia Koch vor dem Bürgeramt Prenzlauer Berg in der Fröbelstraße 17, 10405 Berlin, die Berliner Anti‑Gewalt‑Flagge zum Internationalen Tag gegen geschlechtsspezifische und häusliche Gewalt. Auch an den Rathäusern Pankow und Weißensee wird Flagge gezeigt – für Solidarität, Mitgefühl und entschlossenes Handeln.

Begleitet wird das Flaggenhissen mit einer Mahnwache, die an die Opfer von Femiziden erinnert und deutlich macht: Schweigen ist keine Option – alle Frauen/FLINTA+ haben das Recht auf ein gewaltfreies Leben in Freiheit, Sicherheit und Würde.

Living / 19.11.2025

Neugestaltung der Grünfläche am Theodor-Fontane-Denkmal in Buch – Beteiligungsveranstaltung am 26. November

Der Bezirk Pankow plant die umfassende Neugestaltung der bislang wenig beachteten Grünfläche rund um das Denkmal Theodor Fontane in der Karower Straße in Buch. Die öffentliche Grünfläche Karower Straße liegt im historischen Zentrum von Buch nahe dem Schlosspark.

Die Bezirksstadträtin für Ordnung und Öffentlicher Raum, Manuela Anders-Granitzki sowie der Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung und Bürgerdienste, Cornelius Bechtler, laden alle Interessierten herzlich zur öffentlichen Beteiligungsveranstaltung am Mittwoch, dem 26. November 2025, um 17:30 Uhr, ins Bucher Bürgerhaus, Franz-Schmidt-Straße 8, 13125 Berlin, ein. Dort werden erste Ideen vorgestellt, weitere Vorschläge eingeholt und gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern diskutiert. Bereits im Vorfeld werden die Kinder der Kita Kleine Raupe Nimmersatt in den Planungsprozess einbezogen und nach ihren Wünschen befragt.

Neuer Spielplatz als zentrales Anliegen

Ziel ist es, diesen Ort wieder zu einem attraktiven Aufenthaltsraum für alle Generationen zu machen und ihn gestalterisch so aufzuwerten, dass er zum Verweilen einlädt. Ein zentrales Anliegen der Planung ist die Schaffung eines neuen öffentlichen Spielplatzes für Kinder bis sechs Jahre. Hintergrund ist die derzeit unzureichende Versorgung mit Spielmöglichkeiten in der nahen Umgebung. Das Straßen- und Grünflächenamt des Bezirks Pankow hat daher ein erfahrenes Grünplanungsbüro beauftragt, ein Gesamtkonzept zu entwickeln.

Neben der Aufenthalts- und Spielfunktion stehen auch Aspekte des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im Mittelpunkt. Die Gestaltung soll insbesondere in den Sommermonaten für angenehme Bedingungen sorgen. Angedacht sind z.B. Neupflanzungen von Bäumen und Sträuchern zur Verbesserung des Mikroklimas oder begrünte Pergolen und gezielt platzierte Spielgeräte, die durch Schattenwurf zur Nutzbarkeit auch an heißen Tagen beitragen.

Mit diesem Projekt setzt der Bezirk Pankow ein starkes Zeichen für familienfreundliche Stadtentwicklung und nachhaltige Freiraumgestaltung. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus dem Städtebauförderprogramm Nachhaltige Erneuerung. Insgesamt werden für die Qualifizierung der Fläche ca. 550.000 Euro eingesetzt.

Innovation / 13.11.2025

Eckert & Ziegler Achieves Further Earnings Growth and Double-Digit Sales Growth in the Medical Segment

Eckert & Ziegler SE (ISIN DE0005659700, TecDAX) increased sales in the first nine months of 2025 by 4% to €224.1 million compared to the same period last year. EBIT before special items from continuing operations (adjusted EBIT) rose by 9% to €50.8 million. Net profit (from continuing and discontinued operations) grew by 28% to €29.9 million, or €0.48 per share.

In the Medical segment, sales in the first nine months of the year amounted to €119.7 million, up around €15.2 million or 15% on the previous year's level. The business with pharmaceutical radioisotopes remains the most important source of revenue. Particularly noteworthy here are the developments in sales of generators, licensing, and contract manufacturing & development (CDMO).

The Isotope Products segment generated external sales of €104.4 million, down €6.6 million or approximately 6% compared to the first nine months of the previous year. Shifts between product groups toward lower-margin products have become apparent in comparison to the same period last year.

For the current fiscal year 2025, the Executive Board confirms its profit forecast published on March 27, 2025, with sales of approx. €320 million and an adjusted EBIT of approx. €78 million.

The complete quarterly report can be viewed here:https://www.ezag.com/Q32025en

3rd quarter of 2025:

- Sales of €75.3 million (previous year: €70.1 million)

- EBIT before special items of €15.4 million (previous year: €14.2 million)

- Net income of €8.5 million (previous year: €5.3 million)

First 9 months of 2025:

- Sales of €224.1 million (previous year: €215.5 million)

- EBIT before special items of €50.8 million (previous year: €46.7 million)

- Net income of €29.9 million (previous year: €23.4 million)

Forecast for 2025:

- Sales of approx. €320 million (confirmed)

- EBIT before special items of approx. €78 million (confirmed)

About Eckert & Ziegler.

Eckert & Ziegler SE, with more than 1.000 employees, is a leading specialist for isotope-related components in nuclear medicine and radiation therapy. The company offers a broad range of services and products for the radiopharmaceutical industry, from early development work to contract manufacturing and distribution. Eckert & Ziegler shares (ISIN DE0005659700) are listed in the TecDAX index of Deutsche Börse.

Source: Press Release Eckert & Ziegler

Eckert & Ziegler Achieves Further Earnings Growth and Double-Digit Sales Growth in the Medical Segment

Innovation / 13.11.2025

Ariceum Therapeutics Doses First Patient in SANTANA-225 Phase 1/2 Clinical Trial of 225Ac-SSO110 in Patients with Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer or Merkel Cell Carcinoma

Ariceum Therapeutics (Ariceum), a targeted radiotherapeutics company dedicated to setting new standards in cancer care, today announced that the first patient has been dosed in the SANTANA-225 Phase 1/2 study of 225Ac-SSO110 for the treatment of extensive stage small cell lung cancer (ES-SCLC) and Merkle Cell Carcinoma (MCC). 225Ac-SSO110 is a potentially first- and best-in-class Actinium-225-labelled antagonist of the somatostatin type 2 receptor (SSTR2). SSTR2 is highly overexpressed in neuroendocrine tumors relative to healthy tissue, making it an ideal target for radioligand therapies (RLTs).

The SANTANA-225 clinical trial (NCT06939036) is a global, open-label Phase 1/2 study that will assess the safety, tolerability, preliminary efficacy, and recommended Phase 2 dose of 225Ac-SSO110 in patients with ES-SCLC treated with checkpoint inhibitors (CPI) in first-line maintenance therapy or MCC patients treated with CPI in first-line therapy. The trial is expected to enroll approximately 20 patients in the dose escalation phase of the study, followed by expansion cohorts. In February 2025, 225Ac-SSO110 received Orphan Drug Designation (ODD) from the U.S. Food and Drug Administration (FDA) for the treatment of ES-SCLC.

“RLTs are redefining precision oncology by enabling targeted delivery of radiation directly to tumor cells while minimizing exposure to healthy tissue,” said Germo Gericke, MD, Chief Medical Officer of Ariceum Therapeutics. “225Ac-SSO110 is the first SSTR2 antagonist RLT in clinical development, designed to deliver higher doses of alpha radiation directly to patients’ tumors while maintaining a favorable safety profile for individuals with neuroendocrine cancers, including ES-SCLC and MCC. Dosing the first patient in the SANTANA-225 trial is a significant step for our lead program and an important milestone towards addressing urgent patient needs in these aggressive cancers. We expect to report initial safety data from the SANTANA-225 trial in 2026, which may support expansion into additional neuroendocrine tumor indications and further validate the differentiated mechanism of action of 225Ac-SSO110.”

ES-SCLC is a deadly and aggressive cancer that represents a significant unmet medical need due to the limited number of treatment options available to patients. Two-thirds of SCLC patients are diagnosed at an advanced stage where the disease has already metastasized, resulting in a poor prognosis and a 5-10% five-year survival rate. MCC is a rare and aggressive type of skin cancer with limited treatment options that also has low survival rates in patients who do not respond to first-line CPI therapy. Both ES-SCLC and MCC are neuroendocrine tumors that frequently express SSTR2, making them compelling initial indications for SSTR2-targeted therapy. 225Ac-SSO110 is the first SSTR2-targeting antagonist radiolabeled with Actinium-225 to undergo human trials in combination with CPI for these neuroendocrine tumor indications, addressing areas of high unmet need and laying the foundation for potential expansion to other SSTR2-expressing cancers.

About Ariceum Therapeutics

Ariceum Therapeutics is a clinical-stage oncology company dedicated to redefining the future of care through targeted radiotherapeutics for patients with aggressive and hard-to-treat cancers. The company’s lead program, 225Ac-SSO110, a novel antagonist of the somatostatin type 2 receptor (SSTR2) with best-in-class potential, is currently being investigated in the Phase 1/2 SANTANA-225 study as the first maintenance radiotherapy for extensive stage small cell lung cancer (ES-SCLC) and Merkel Cell Carcinoma (MCC) –two diseases with limited options and poor prognosis. Ariceum is also developing ATT001, a novel radiolabeled I-123 PARP inhibitor designed to deliver subcellular precision radiotherapy to aggressive solid tumors.

Headquartered in Berlin, Ariceum operates across Germany, Switzerland, Australia, the United Kingdom, and the United States. The company is supported by leading global life sciences investors, including EQT Life Sciences, HealthCap, Pureos Bioventures, Andera Partners, and Earlybird Venture Capital.

For further information, please visit www.ariceum-therapeutics.com and follow us on LinkedIn.

Quelle: Ariceum Therapeutics

Ariceum Therapeutics Doses First Patient in SANTANA-225 Phase 1/2 Clinical Trial of 225Ac-SSO110 in Patients with Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer or Merkel Cell Carcinoma

Living, Education / 12.11.2025

Pankow eröffnet Kinderrechtepfad am Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November

Pankow eröffnet Kinderrechtepfad am Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November - Neues Bildungs- und Spielangebot in Prenzlauer Berg

Am 20. November 2025, dem Internationalen Tag der Kinderrechte, eröffnet das Jugendamt Pankow um 12:00 Uhr gemeinsam mit der Grundschule an der Marie, dem Kinder- und Jugendbüro Pankow sowie dem Deutschen Kinderhilfswerk den neuen Kinderrechtepfad „an der Marie“ in Prenzlauer Berg.

Kinderrechte an zehn Stationen auf spielerische Weise kennenlernen

Der Pfad lädt Kinder und Erwachsene ein, die Kinderrechte auf spielerische und anschauliche Weise kennenzulernen. An zehn Stationen stellen gelbe, von der Künstlerin Teresa Linke gestaltete Tafeln jeweils ein Kinderrecht vor und bieten Aufgaben und Anregungen für Kinder im Alter von etwa drei bis zehn Jahren – von Bewegungs- und Wahrnehmungsspielen bis hin zu Übungen zu Achtsamkeit, Empathie und Rücksichtnahme. Das Konzept ist an die allseits bekannten „Trimm-dich-Pfade“ angelehnt: Spazierende stoßen auf im öffentlichen Raum installierte Schilder mit Lern- und Spielangeboten – hier rund um das Thema Kinderrechte. Der Pfad erstreckt sich über den Spielplatz an der Marie, das Gelände der Grundschule an der Marie sowie den Abenteuerspielplatz an der Marie.

Schüler:innen der Kinderrechteschule „Grundschule an der Marie“ haben die Orte für die Tafeln gewählt und eröffnen gemeinsam mit der Jugendstadträtin Rona Tietje den Pfad für die Öffentlichkeit.

„Mit dem Kinderrechtepfad wollen wir in Pankow ein Zeichen für die Kinderrechte setzen und Kinder, aber auch Erwachsene, dazu einladen, mehr darüber zu erfahren. Denn die Kinderrechte gehen uns alle an!“, sagt Rona Tietje, Jugendstadträtin im Bezirk Pankow.

„Als erste Berliner Kinderrechteschule freuen wir uns ganz besonders, dass jetzt zehn der wichtigsten Kinderrechte auf „unserer Marie“ sichtbar sind!“, betont Gunnar Beyer, Schulleiter der Grundschule an der Marie.

„Der Kinderrechtepfad ist einzigartig, weil er von Kindern für Kinder entwickelt wurde – gemeinsam mit den Schüler:innen des Kinderparlaments der Grundschule.“, ergänzen Tina Hofmann und Britta Kaufhold vom Kinder- und Jugendbüro Pankow.

Der Kinderrechtepfad ist dauerhaft öffentlich zugänglich und kann jederzeit besucht werden. Interessierte sind herzlich zur Eröffnung eingeladen.

Eröffnungstermin:

Do., 20.11.2025, 12:00 Uhr

Spielplatz an der Marie, Marienburger Straße, 10405 Berlin

Research, Patient care / 10.11.2025

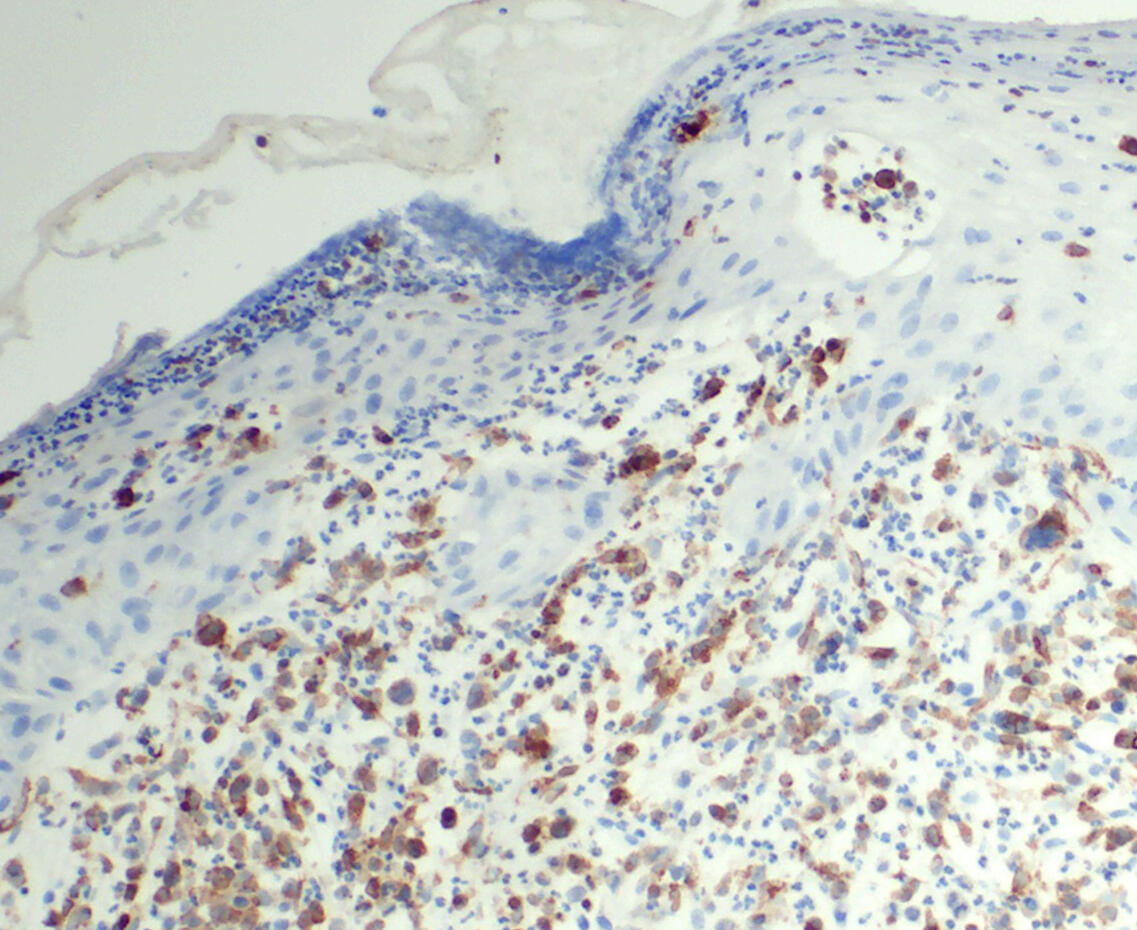

Neue Entwicklungsstörung entdeckt: Varianten des Gens UNC13A verursachen neurologische Beeinträchtigungen bei Kindern

Probleme beim Sprechen oder Laufen, Muskeln zittern und krampfen – Forschende um Noa Lipstein und Nils Brose haben in einer großen interdisziplinären Kooperation eine neue Entwicklungsstörung entdeckt, die auf Variationen im Gen UNC13A zurückzuführen ist. Die Erkenntnisse eröffnen nicht nur Behandlungsmöglichkeiten für Betroffene, sondern versprechen auch neue Ansätze für andere neurologische Erkrankungen wie Amyotrophe Lateralsklerose (ALS).

Forschende haben eine neue Entwicklungsstörung entdeckt: Varianten des UNC13A-Gens führen zu schweren neurologischen Beinträchtigungen. Das Team beschreibt drei unterschiedliche Krankheitsformen mit jeweils unterschiedlichen Symptomen mit unterschiedlichem Schweregrad, die auf verschiedenen molekularen Mechanismen beruhen. Künftig könnten sogenannte Antisense-Oligonukleotid-Therapien helfen, die Produktion krankmachender UNC13A Proteine zu unterdrücken und damit die Symptome bei zwei Formen der Krankheit abzuschwächen.

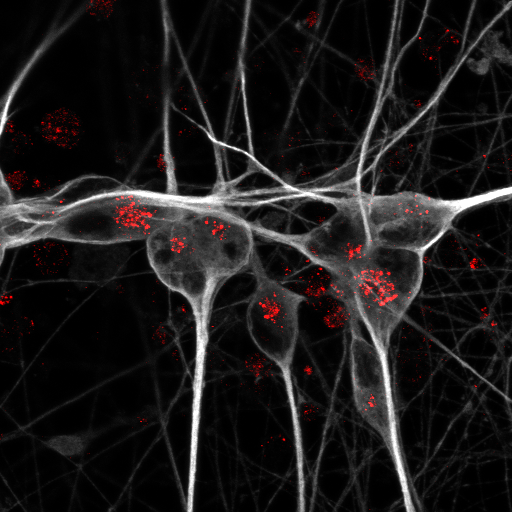

Eine E-Mail schreiben, zum Bus rennen, das Lied im Kopfhörer mitsummen – damit wir denken, fühlen oder handeln können, müssen unsere rund 100 Milliarden Nervenzellen miteinander kommunizieren. Über sogenannte Synapsen werden dabei Informationen mit Botenstoffen zwischen Zellen übertragen. Eine einzelne Nervenzelle kann bis zu 10.000 solcher Synapsen ausbilden – entsprechend zahlreich sind ihre zellulären Kommunikationspartner.

Ein Schlüsselprotein bei der synaptischen Signalübertragung ist das Protein UNC13A (Munc13-1), das daran beteiligt ist, Botenstoffe – Neurotransmitter genannt – freizusetzen. Darüber hinaus spielt UNC13A eine Rolle bei der Anpassungsfähigkeit von Synapsen, die für Lern- und Gedächtnisprozesse entscheidend ist.

Neue Entwicklungsstörung

Varianten des UNC13A‑Gens, das den Bauplan des Proteins UNC13A enthält, können zudem eine bisher unbekannte neurologische Entwicklungsstörung auslösen. Dies haben Forschende um Nils Brose vom Max-Planck-Institut für Multidisziplinäre Naturwissenschaften und Noa Lipstein, ehemals Mitarbeiterin in Broses Abteilung und jetzt Gruppenleiterin am Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie, gemeinsam mit den klinischen Genetiker*innen Anita Rauch (Universität Zürich, Schweiz) und Reza Asadollahi (University of Greenwich, UK) entdeckt. Ihre Erkenntnisse wurden jüngst in der Zeitschrift Nature Genetics veröffentlicht.

Im Rahmen weltweiter Kooperationen mit zahlreichen Kliniken identifizierte das Team bislang rund 50 Patient*innen, bei denen dieses Syndrom diagnostiziert wurde. Viele von ihnen haben so eine Erklärung für ihr Krankheitsbild erhalten.Das Spektrum der Beeinträchtigungen durch das veränderte Gen reicht dabei von verzögerter Entwicklung und geistigen Beeinträchtigungen über Sprach- und Bewegungsstörungen bis hin zu Zittern und Krampfanfällen. In einigen Fällen kommt es auch zum Tod im frühen Kindesalter.

Drei Formen der Entwicklungsstörung

Die Abteilung Molekulare Neurobiologie von Nils Brose erforscht seit vielen Jahren die Wirkweise des Proteins UNC13A. Nur diese langjährigen Anstrengungen ermöglichten es, die Ursachen der Entwicklungsstörung auf molekularer Ebene zu entschlüsseln. Mithilfe elektrophysiologischer Studien an Mäusen und dem Fadenwurm C. elegans konnte das Forschungsteam aufklären, wie sich verschiedene Varianten des UNC13A- Gens auf die Funktion von Nervenzell-Synapsen auswirken. In bislang 20 Fällen ist es auf diese Weise gelungen, die Krankheitsursachen aufzuklären.

„Die Symptome variieren, je nachdem, welche Funktion das UNC13A-Protein nicht mehr ausüben kann“, erklärt Lipstein. „Die krankheitsauslösenden Genvarianten lassen sich in drei Subtypen der Erkrankung zusammenfassen, bei denen jeweils andere Beeinträchtigungen von Nervenzellen auftreten. Sie rufen jeweils ein eigenes Krankheitsbild hervor und erfordern daher unterschiedliche therapeutische Ansätze, obwohl die Ursache im selben Gen liegt“, betont die Wissenschaftlerin.

Ansätze für neue Therapien

Die Ergebnisse der Forschenden machen Hoffnung für Therapien: „Antisense-Oligonukleotid-Therapien, die die Produktion krankmachender Proteine unterdrücken und so die relative Häufigkeit des normalen UNC13A-Proteins erhöhen, könnten die Krankheitssymptome bei zwei Formen der Entwicklungsstörung verringern“, sagt Brose. Die neuen Erkenntnisse können zudem Wege eröffnen, um häufigere neurologische Erkrankungen wie ALS, Frontotemporale Demenz (FTD) und die Alzheimer- Krankheit zu behandeln. Jüngste Studien zeigten, dass eine veränderte Produktion des UNC13A-Proteins ein Schlüsselfaktor für das Fortschreiten dieser Krankheiten ist.

„Unsere Studien machen den Wert langfristiger Grundlagenforschung deutlich. Die Identifizierung der genauen molekularen Grundlagen dieser neurologischen Entwicklungsstörung ist ein entscheidender Schritt zur Entwicklung von Behandlungsmethoden“, betont Lipstein.

Publikation: Asadollahi, R., Ahmad, A., Boonsawat, P. et al. Pathogenic UNC13A variants cause a neurodevelopmental syndrome by impairing synaptic function. Nat Genet (2025). https://doi.org/10.1038/s41588-025-02361-5

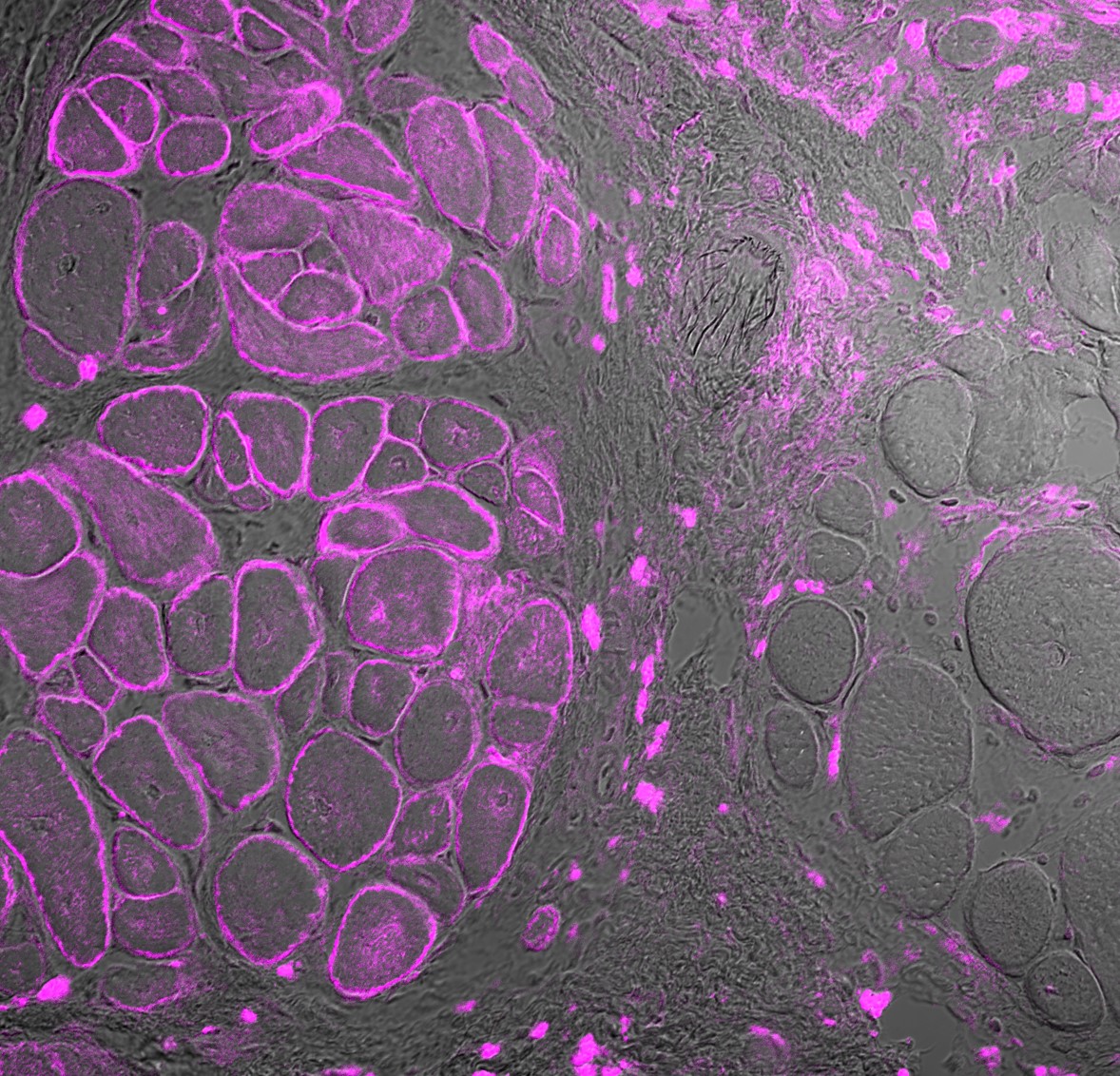

Abbildung: Nervenzellen (grün) bilden neuronale Netzwerke, in denen Informationen übertragen werden. Fehler in dieser Kommunikation können zu neurodegenerativen, neurologischen und neuropsychiatrischen Erkrankungen führen.

© Pia Venneker

Gemeinsame Pressemitteilung des Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharmakologie und des Max-Planck-Instituts für Multidisziplinäre Naturwissenschaften

Innovation / 07.11.2025

T-knife Therapeutics Presents Preclinical Data on PRAME-Targeted TK-6302 Highlighting its Potential as a Promising, Category-leading Therapy

– Comprehensive TK-6302 data demonstrate preclinical efficacy and safety, supporting clinical readiness, alongside established scalable manufacturing

– TK-6302 Clinical Trial Application planned in Q4 2025 for initiation of the Phase 1 ATLAS trial in 2026

San Francisco, CA and Berlin, Germany – November 7, 2025 - T-knife Therapeutics, Inc., a biopharmaceutical company developing T cell receptor (TCR) engineered T cell therapies (TCR-T) to fight cancer, today announced multiple presentations on TK-6302 were featured at the Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) Annual Meeting. TK-6302 is a differentiated, PRAME-targeted TCR-T that incorporates leading innovations, including a high-affinity TCR, a chimeric CD8 co-receptor that engages CD4 T cells and provides co-stimulation upon TCR engagement, and a FAS checkpoint converter that boosts T cell fitness and survival.

“We have conducted numerous preclinical studies evaluating TK-6302, our supercharged PRAME targeting TCR-T,” stated Peggy Sotiropoulou, Ph.D., Chief Scientific Officer of T-knife. “The competitively differentiated and consistent performance demonstrated across all analyses positions us with confidence as we prepare for the initiation of the ATLAS Phase 1 clinical trial. With the totality of the data, we have demonstrated preclinically that TK-6302 shows best-in-class anti-tumor efficacy and T cell fitness compared to peer company PRAME TCR-T approaches. Additionally, we have established our clinical manufacturing process with scalable production to support clinical development.”

Data Overview

A poster titled “Analysis of PRAME in advanced/metastatic solid tumors shows homogeneous expression and stability between lesions, across treatment lines, and upon exposure to checkpoint inhibitors” (Abstract 27) demonstrated that PRAME is expressed in multiple solid tumors and minimally present in healthy tissues, supporting its potential as a therapeutic target capable of driving deep, durable responses with a low risk of antigen-negative relapse.

A poster titled “TK-6302, a supercharged PRAME TCR-T cell therapy containing a high affinity TCR, a costimulatory CD8 coreceptor and a FAS-based switch receptor, demonstrates preclinical safety and efficacy,” (abstract 329) showcased preclinical studies demonstrating the anti-tumor activity, polyfunctionality, T cell fitness and favorable safety profile of TK-6302. TK-6302’s multi-mechanistic mode of action was further characterized through key observations:

- Supercharged PRAME CD4 and CD8 T cells directly kill tumor cells via the high-affinity TCR and chimeric CD8 co-receptor that engages CD4 T cells and provides co-stimulation upon TCR engagement (co-stim CD8 CoR).

- Supercharged PRAME CD4 T cells secrete cytokines to support CD8 T cell function and trigger global immune responses by recruiting and activating other immune cells, driving tumor control through antigen spreading, beyond HLA and target constraints.

- The co-stim CD8 CoR mediates TCR-T fitness and durable functional activity through optimal co-stimulation.

- The FAS-TNFR checkpoint converter enhances TCR-T cell engraftment and persistence via activation in the lymph nodes and prevention of FAS-L induced cell death in the tumor.

A poster titled “In-depth characterization of TK-6302, a supercharged PRAME TCR-T therapy, manufactured at-scale from healthy donors and patients,” (abstract 347) presented data demonstrating potent anti-tumor activity of TK-6302 across multiple assays, including physiologically relevant 3D tumor models that mimic solid tumor barriers, with high yield manufacturing performance. Additionally, transcriptomic profiling at harvest and following co-culture with cancer cells revealed a TK-6302 gene expression signature consistent with broad immune activation, enhanced tumor homing and sustained T cell fitness.

A poster titled “Preclinical assessment of genome editing safety in CRISPR-engineered PRAME-targeting TK-6302 TCR-T cells demonstrates editing precision and safety,” (abstract 330) reviewed comprehensive analyses of TK-6302 drug products manufactured at-scale with the clinical process, which showed high editing precision with full and correct integration of the transgene, and without concerning off-target or chromosomal aberrations.

Copies of the poster presentations can be found at: https://www.t-knife.com/technology/scientific-publications.

About T-knife Therapeutics

T-knife is a biopharmaceutical company dedicated to developing T cell receptor (TCR) engineered T cell therapies (TCR-Ts) to deliver broad, deep and durable responses to solid tumor cancer patients. The company’s unique approach leverages its proprietary platforms and synthetic biology capabilities to design the next-generation of supercharged TCR-Ts with best-in-class potential.

The company’s lead program, TK-6302, is a supercharged PRAME targeting TCR-T that includes novel enhancements to improve T cell fitness and persistence, to overcome the immunosuppressive tumor micro-environment, and to improve durability of response. The company plans to submit a Clinical Trial Application (CTA) in Q4 2025 and to initiate the ATLAS Phase 1 clinical trial of TK-6302 in 2026.

T-knife was founded by leading T cell and immunology experts utilizing technology developed at the Max Delbrück Center for Molecular Medicine together with Charité – Universitätsmedizin Berlin, is led by an experienced management team, and is supported by a leading group of international investors, including Andera Partners, EQT Life Sciences, RA Capital Management and Versant Ventures. For additional information, please visit the company’s website at www.t-knife.com.

Living, Education / 05.11.2025

Schüler*innenHaushalt 2026: Bis 30. November bewerben und Demokratie im Schulalltag erlebbar machen

Schüler*innenHaushalt 2026: Bis 30. November bewerben und Demokratie im Schulalltag erlebbar machen

Im Jahr 2026 haben erneut Schulen in Pankow die Möglichkeit, am Projekt Schüler*innenHaushalt teilzunehmen. Ziel des Projekts ist es, Schülerinnen und Schülern demokratische Mitbestimmung praxisnah zu vermitteln. Jede teilnehmende Schule erhält ein festes Budget von 2.000 Euro, über das die Schülerinnen und Schüler in einem demokratischen Prozess selbst entscheiden.

Voraussichtlich können bis zu zwei weitere Schulen im kommenden Jahr neu in das Projekt aufgenommen werden. Die Teilnahme im pädagogischen Begleitprogramm ist für eine Laufzeit von voraussichtlich drei Jahren vorgesehen. Bewerben können sich alle öffentlichen Schulen in bezirklicher Trägerschaft – darunter Grundschulen, Integrierte Sekundarschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen sowie Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt.

Servicestelle Jugendbeteiligung e.V. unterstützt die Schulen

Die pädagogische Begleitung erfolgt durch die Servicestelle Jugendbeteiligung e.V., die den Schüler*innenHaushalt in Berlin seit 2015 koordiniert. Sie unterstützt die Schulen durch Beratung, Materialien und Workshops, sodass die Schülerinnen und Schüler sowohl eigene Projektideen umsetzen als auch demokratische Prozesse verstehen und aktiv erleben können.

Wichtige Termin

- Bewerbungsschluss: 30. November 2025

- Rückmeldung zur Teilnahme: Ende Januar 2026

- Projektumsetzung: Februar bis November 2026

Detaillierte Informationen sowie die Bewerbungsunterlagen finden sich auf der Projektwebsite www.schuelerinnen-haushalt.de/ausschreibung

Patient care / 03.11.2025

Das Helios Klinikum Berlin-Buch begrüßt Priv.-Doz. Dr. med. Daniel Pink als neuen Chefarzt für Onkologie und Palliativmedizin

Bad Saarow / Berlin-Buch: Priv.-Doz. Dr. med. Daniel Pink betreut als Chefarzt für Onkologie und Palliativmedizin zukünftig beide Helios-Standorte

Zusätzlich zu seiner bisherigen Tätigkeit als Chefarzt der Klinik für Onkologie und Palliativmedizin am Helios Klinikum Bad Saarow übernimmt Priv.-Doz. Dr. med. Daniel Pink am 01. November 2025 im Rahmen einer zweimonatigen Übergangsphase die Position des Chefarztes der Onkologie und Palliativmedizin des Helios Klinikums Berlin-Buch. Am 01. Januar 2026 wird sich Prof. Dr. med. Peter Reichardt aus seinem Amt als bisheriger Bucher Chefarzt verabschieden und seinen Posten offiziell an Dr. med. Pink übergeben. Prof. Reichardt wird weiterhin am Helios Klinikum Berlin-Buch tätig sein und übernimmt in Ergänzung zu seiner Professur für Onkologie an der MSB Medical School Berlin die Leitung der Onkologischen Forschung und der Sarkomforschung, sodass auch weiter eine enge Zusammenarbeit mit Dr. med. Daniel Pink bestehen wird.

„Ich freue mich, die bereits enge Zusammenarbeit zwischen den Standorten Bad Saarow und Berlin-Buch weiter voranzutreiben. Unser Ziel ist es, für Patient:innen mit Tumorerkrankungen ein optimales regionales Behandlungsangebot und eine hochqualifizierte und wenn immer möglich wohnortnahe Betreuung anzubieten“, erklärt Chefarzt Dr. med. Pink.

Er wird gemeinsam mit seinem Team verstärkt daran arbeiten, die möglichst individualisierte Betreuung von Krebspatient:innen im Netzwerk der Helios Tumormedizin Berlin-Brandenburg optimal zu strukturieren und auszubauen. Die Zusammenarbeit in der Helios-Gruppe im Bereich der Tumormedizin aber auch überregional weiter zu intensivieren, gehört für Herrn Dr. Pink zu den Hauptzielen der Helios Fachgruppe Hämatologie / Onkologie, deren Leitung er ebenfalls im September 2025 übernommen hat.

Sein Studium der Humanmedizin absolvierte er an der Charité Berlin. Im Rahmen seiner Weiterbildung zum Facharzt für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie und seiner wissenschaftlichen Forschung war Dr. Daniel Pink zunächst in der Robert-Rössle-Klinik der Charité-Berlin Campus Buch sowie später dem Helios Klinikum Bad Saarow und der Universitätsmedizin Greifswald tätig. Seit 2014 leitet er als Chefarzt die Klinik für Onkologie und Palliativmedizin am Standort Bad Saarow. „Wir möchten unseren Patient:innen einen unkomplizierten und strukturierten Zugang zu allen hochspezialisierten und komplexen Behandlungsverfahren anbieten. Mit Dr. med. Pink haben wir für diese Aufgabe einen erfahrenen und hochqualifizierten Experten gewonnen, der die Region gut kennt und hervorragende Netzwerkarbeit leistet. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihm am Standort Berlin-Buch“, bestätigt Carmen Bier, Klinikgeschäftsführerin des Helios Klinikums Berlin-Buch.

Weiterhin sind auf Personalebene zusätzliche Anpassungen geplant. So wird die langjährige leitende Oberärztin Dr. med. Antje West in Bad Saarow zur Standortleiterin ernannt und ihr Spektrum an Leitungsaufgaben somit erweitert.

Weitere Informationen über die Onkologie und Palliativmedizin des Helios Klinikums Berlin-Buch finden Sie auf hier.

Foto: (V.l.n.r.) Freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit: Der bisherige Chefarzt der Klinik für Onkologie und Palliativmedizin, Prof. Dr. med. Peter Reichardt, Klinikgeschäftsführerin Carmen Bier und der neue Chefarzt der Klinik für Onkologie und Palliativmedizin, Priv.-Doz. Dr. med. Daniel Pink. (Foto: Dirk Pagels / Helios)

Das Helios Klinikum Berlin-Buch ist ein modernes Krankenhaus der Maximalversorgung mit über 1.000 Betten in mehr als 60 Kliniken, Instituten und spezialisierten Zentren sowie einem Notfallzentrum mit Hubschrauberlandeplatz. Jährlich werden hier mehr als 55.000 stationäre und über 144.000 ambulante Patienten mit hohem medizinischem und pflegerischem Standard in Diagnostik und Therapie fachübergreifend behandelt, insbesondere in interdisziplinären Zentren wie z.B. im Brustzentrum, Darmzentrum, Hauttumorzentrum, Perinatalzentrum, der Stroke Unit und in der Chest Pain Unit. Die Klinik ist von der Deutschen Diabetes Gesellschaft als „Klinik für Diabetiker geeignet DDG“ zertifiziert. Zudem ist die Gefäßmedizin in Berlin-Buch dreifach durch die Fachgesellschaften der DGG (Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin), der DGA (deutsche Gesellschaft für Angiologie) und der DEGIR (deutsche Gesellschaft für interventionelle Radiologie) als Gefäßzentrum zertifiziert.

Gelegen mitten in Berlin-Brandenburg, im grünen Nordosten Berlins in Pankow und in unmittelbarer Nähe zum Barnim, ist das Klinikum mit der S-Bahn (S 2) und Buslinie 893 oder per Auto (ca. 20 km vom Brandenburger Tor entfernt) direkt zu erreichen.

Helios gehört zum Gesundheitskonzern Fresenius und ist Europas führender privater Gesundheitsdienstleister mit rund 128.000 Mitarbeitenden. Zu Fresenius Helios gehören die Helios Gruppe in Deutschland sowie Quirónsalud in Spanien und Lateinamerika. Rund 26 Millionen Menschen entscheiden sich jährlich für eine medizinische Behandlung bei Helios. 2024 erzielte das Unternehmen einen Gesamtumsatz von mehr als 12,7 Milliarden Euro.

In Deutschland verfügt Helios über mehr als 80 Kliniken, rund 220 Medizinische Versorgungszentren (MVZ) mit etwa 570 kassenärztlichen Sitzen, sechs Präventionszentren und 27 arbeitsmedizinische Zentren. Helios behandelt im Jahr rund 5,5 Millionen Menschen in Deutschland, davon mehr als 4 Millionen ambulant. Seit seiner Gründung setzt Helios auf messbare, hohe medizinische Qualität und Datentransparenz und ist bei über 90 Prozent der Qualitätsziele besser als der bundesweite Durchschnitt. In Deutschland beschäftigt Helios rund 78.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 7,7 Milliarden Euro. Sitz der Unternehmenszentrale ist Berlin.

Quirónsalud betreibt 57 Kliniken, davon sieben in Lateinamerika, rund 130 ambulante Gesundheitszentren sowie über 300 Einrichtungen für betriebliches Gesundheitsmanagement. Jährlich werden hier rund 20 Millionen Patient:innen behandelt, davon mehr als 19 Millionen ambulant. Quirónsalud beschäftigt rund 50.000 Mitarbeitende und erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von mehr als 5 Milliarden Euro.

www.helios-gesundheit.de

Living / 30.10.2025

Pankower Frauenpreis 2026 – Einreichungen bis 8. Dezember 2025 möglich

Vom 1. November bis einschließlich 8. Dezember 2025 können Vorschläge und Eigenbewerbungen für den Pankower Frauenpreis 2026 im Bezirksamt Pankow eingereicht werden.

Ehrung für gleichstellungspolitisches Engagement

Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März ehrt der Pankower Frauenpreis seit dem Jahr 2020 Einzelpersonen, Frauenprojekte, Initiativen oder Unternehmen in Pankow, die sich im Bezirk für die Rechte von Frauen und Mädchen einsetzen und die Geschlechterdemokratie fördern. Ausgezeichnet wird das besondere gleichstellungspolitische Engagement, welches beispielsweise auf die Einhaltung und Förderung der Rechte von Frauen und Mädchen abzielt, marginalisierte Frauengruppen unterstützt oder innovativ-nachhaltige Gleichstellungsprojekte entwickelt. Darin inkludiert sind alle Personen, die sich als Frau oder Mädchen verstehen.

Vorschläge und Bewerbungen

Vom 1. November bis 8. Dezember 2025 können Vorschläge oder Eigenbewerbungen mit einer ausführlichen Begründung im Bezirksamt Pankow eingereicht werden, vorzugsweise per E-Mail an die Gleichstellungsbeauftragte Ulrike Spieler (gleichstellung@ba-pankow.berlin.de).

Über die Vergabe des Pankower Frauenpreises entscheidet eine für die Dauer der laufenden Wahlperiode eingesetzte Jury. Die Preisverleihung findet voraussichtlich am 26. März 2026 im Rahmen einer öffentlichen Festveranstaltung statt.

Der Pankower Frauenpreis ist mit 1.000 Euro dotiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Kontakt:

Gleichstellungsbeauftragte im Bezirksamt Pankow – Ulrike Spieler

Tel.: (030) 90295 2305, E-Mail: gleichstellung@ba-pankow.berlin.de

Die Auslobungsunterlagen mit den vollständigen Kriterien sind zu finden unter:

https://www.berlin.de/ba-pankow/politik-und-verwaltung/beauftragte/gleichstellung/artikel.126006.php

Research / 21.10.2025

Why APOE4 raises Alzheimer’s risk

Researchers at the Max Delbrück Center and Aarhus University have found a mechanism through which the gene variant APOE4, long linked to a high risk of developing Alzheimer’s disease, impairs neuronal function in the aging brain. The research was published in “Nature Metabolism.”

The gene variant APOE4 has long been known as the strongest genetic risk factor for late-onset Alzheimer’s disease, raising the risk about twelve-fold as compared to non-carriers. Yet its close relative, APOE3 – the most common variant in humans – does not appear to increase susceptibility to the disease. The reason for this stark difference has been unclear.

Now, a study published in “Nature Metabolism” may explain the mechanism: Neurons exposed to APOE3 protein can use long-chain fatty acids as an alternative source of energy when glucose is scarce. But this vital metabolic pathway is blocked in the APOE4 brain.

“The ability to use glucose diminishes in the aging brain, forcing nerve cells to use alternative sources for energy production,” explains Professor Thomas Willnow, Group Leader of the Molecular Cardiovascular Research lab at the Max Delbrück Center and senior author of the paper. Willnow also holds a professorship in the Department of Biomedicine at Aarhus University. “APOE4 appears to block nerve cells from utilizing lipids as an alternative energy source when their supply of glucose decreases.”

Experiments in mice and human neurons

The brain consumes around a fifth of the body’s glucose supply. Yet as we age, its ability to metabolize glucose drops. This decline is a hallmark of both normal aging and Alzheimer’s disease, and starts decades before symptoms of dementia become apparent.

ApoE, the protein encoded by the APOE gene, belongs to a family of fat-binding proteins, called apolipoproteins. In the central nervous system, ApoE is mainly released by brain cells called astrocytes. It helps to deliver lipids to nerve cells.

To understand why the APOE4 variant so dramatically raises the risk of Alzheimer’s disease compared to APOE3, co-first authors Dr. Anna Greda, assistant professor at the Willnow lab at Aarhus University, and Dr. Jemila Gomes, who did her PhD in Aarhus and is now a postdoc in the Willnow lab in Berlin, collaborated with the Technology Platforms for Pluripotent Stem Cells and Electron Microscopy at the Max Delbrück Center. They used genetically engineered mice that carry human APOE3 or APOE4 genes. They found that APOE3 interacts with a receptor called sortilin to deliver fatty acids into neurons. By contrast, APOE4 disrupts sortilin’s function, preventing uptake of lipids by neurons.

To confirm the relevance of their findings for human brain health, the scientists then turned to human stem cell-derived neurons and astrocytes carrying different APOE variants. Again, they observed that APOE3 allowed neurons to metabolize long-chain fatty acids, while the presence of APOE4 shut down this ability.

“By using transgenic mouse models and stem-cell-derived human brain cell models, we discovered that the pathway enabling nerve cells to burn lipids for energy production doesn’t work with APOE4, because this APOE variant blocks the receptor on nerve cells required for lipid uptake,” explains Greda.

New treatments for Alzheimer’s

“Our research suggests that the brain is highly dependent on being able to switch from glucose to lipids as we age. It seems that individuals, who are carriers of the APOE4 gene, may be compromised to do so, increasing their risk of nerve cell starvation and death during aging,” Gomes adds. Still, “this work opens new avenues for interventions that could improve lipid-based energy use in APOE4 carriers.”

There are already marketed drugs that specifically target the body’s ability to utilize lipids, Willnow says. Such drugs can now be studied for their potential to treat people with APOE4. As a proof, the researchers showed that treating neurons with the drug bezafibrate restored fatty acid metabolism in APOE4-expressing cells. Of course, such drugs need to be tested in clinical trials, Willnow adds, “but I am hopeful that our research suggests new treatment options for this devasting disease.”

Text: Gunjan Sinha / Vibe Bregendahl Noordeloos, Aarhus University

Research / 17.10.2025

A potential new drug for stiff hearts

Michael Gotthardt at the Max Delbrück Center and collaborators are developing a drug to treat a common type of heart failure characterized by impaired cardiac filling. In “Cardiovascular Research,” his group and a US team showed the therapy improves cardiac function in a mouse model of the disease.

As we age, our muscles tend to stiffen, including one of the most vital muscles in our bodies: the heart. This is why older adults often suffer from a specific type of heart failure whereby the organ continues to pump blood, but becomes too stiff to relax and to fully fill between beats.

“There’s currently no effective medication that lowers mortality in this form of heart failure – heart failure with preserved ejection fraction, or HFpEF,” says Professor Michael Gotthardt, Group Leader of the Translational Cardiology and Functional Genomics lab at the Max Delbrück Center in Berlin. For more than a decade, Gotthardt’s research has focused on uncovering the molecular mechanisms of HFpEF and developing therapeutic strategies to counteract them.

In the journal “Cardiovascular Research,” he and a team led by Professor Henk Granzier from the College of Medicine, Tucson at the University of Arizona – a longtime collaborator – report that a drug they developed, called RBM20-ASO, improves heart muscle elasticity and cardiac filling in a mouse model that better reproduces the multifactorial pathology of human HFpEF than any previously established model. “After treatment with RBM20-ASO, the mice’s hearts were markedly more compliant and capable of expanding and filling with blood after contracting,” Gotthardt explains.

Elastic forms of the protein titin

“Most people with HFpEF have comorbid conditions such as obesity, high blood pressure, elevated blood lipids or high blood sugar,” says Dr. Mei Methawasin, first author of the study who now leads her own group at the University of Missouri at Columbia. “For the first time, we tested the drug in mice that not only developed HFpEF, but also had these comorbidities – to better simulate the human disease.”