News

Ihre Auswahl

forschen / 08.01.2026

Eine Chance für den Standort Berlin

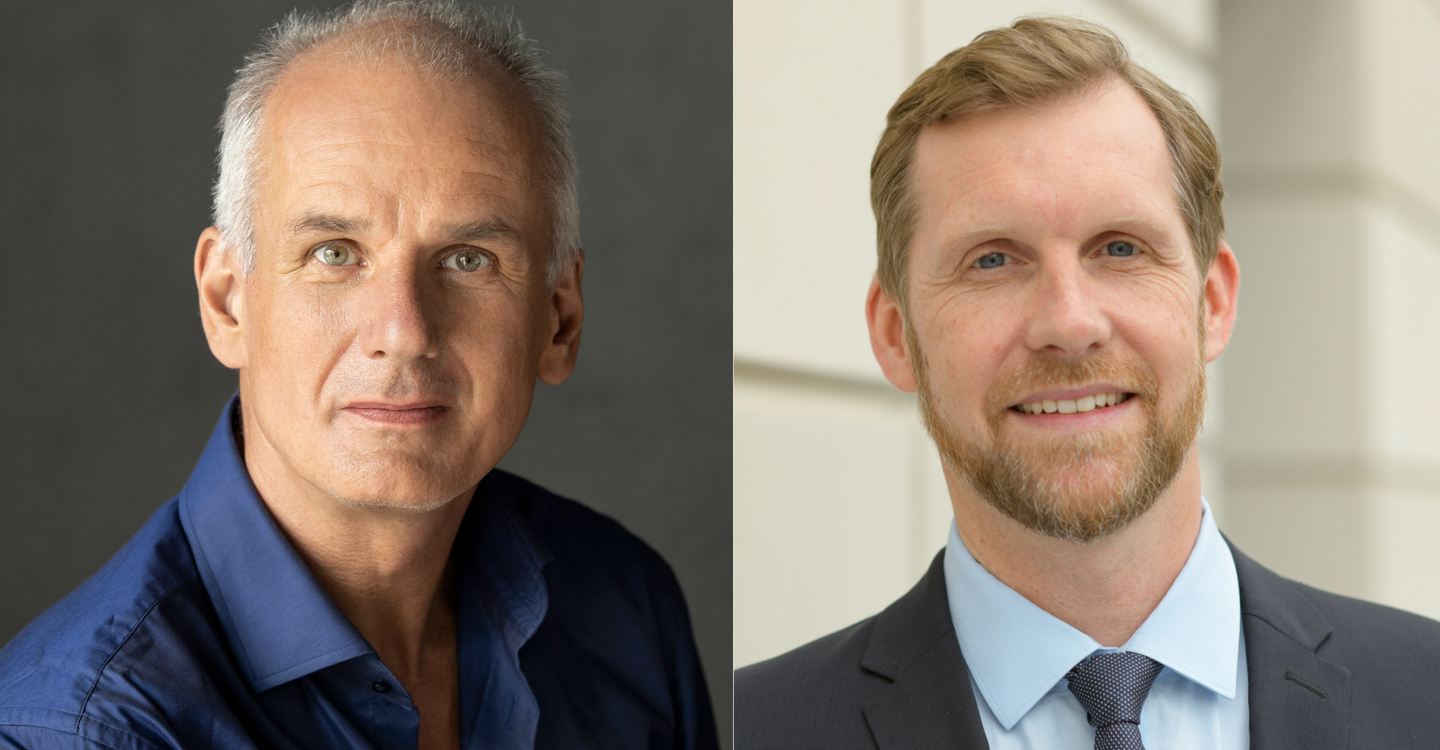

Das Einstein Center for Early Disease Interception wird ab Januar 2026 mit sechs Millionen Euro gefördert. Im Interview erläutern Nikolaus Rajewsky und Leif Erik Sander aus dem Sprecherteam, warum neue Technologien und institutionenübergreifende Zusammenarbeit die Prävention der Zukunft ermöglichen.

Das neue Einstein Center trägt „Early Disease Interception“ im Namen. Was bedeutet das konkret?

Professor Nikolaus Rajewsky: Krankhafte Prozesse im Gewebe verlaufen oft über Jahre unbemerkt, bis Symptome auftreten. Zu diesem Zeitpunkt ist der Schaden meist erheblich und nur begrenzt rückgängig zu machen. Viel besser wäre es, sehr viel früher einzugreifen, in einem Stadium, in dem nur einzelne Zellen betroffen sind und die Krankheit noch steuerbar ist.

Dank großer technologischer Fortschritte verfügen wir heute gewissermaßen über ein molekulares Supermikroskop. Wir können Krankheitsprozesse in subzellulärer Auflösung sichtbar machen – in Geweben, in Körperflüssigkeiten, sogar in der Luft, die wir ausatmen. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen helfen uns dabei, die enormen Datenmengen zu bändigen und Krankheitsverläufe vorherzusagen.

Wir wollen die frühesten Mechanismen verstehen, die die Zellen vom gesunden Gleichgewicht in Richtung Krankheit treiben und steuern, welchen Weg diese Zellen einschlagen – das meinen wir mit „Interception“. Solche gezielten Eingriffe, bevor Schäden entstehen, können wir inzwischen realistisch testen, zum Beispiel mithilfe von Organoiden, also miniaturisierten Organmodellen.

Herr Sander, wie würden Sie diesen Ansatz Ihren Patient*innen erklären?

Professor Leif Erik Sander: Im Kern geht es um sehr präzise Prävention. Für die Patientinnen und Patienten zählt, dass ihre Lebensqualität und ihre Organfunktionen erhalten bleiben – selbst wenn auf zellulärer Ebene bereits krankhafte Veränderungen beginnen.

In der Krebsfrüherkennung gibt es solche Ansätze bereits mit eher herkömmlichen Methoden. Bei vielen anderen Krankheiten kommen wir bislang zu spät. Wenn in der Neurologie eine Demenz diagnostiziert wird, können wir nur das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen. Ähnlich ist es bei bestimmten Lungenkrankheiten, die zu einer fortschreitenden Vernarbung des Gewebes führen und teils dramatisch verlaufen.

Herkömmliche Methoden können die Vorzeichen solcher sich anbahnender Erkrankungen nicht erfassen – und wir verstehen auch gar nicht immer, was eigentlich schiefläuft und wie man kausal eingreifen könnte. Hier setzt „Early Disease Interception“ an: Wir wollen wissen, was die Weichen falsch stellt und Möglichkeiten schaffen, diese Weichen sehr früh wieder umzustellen. Der Zug soll quasi wieder aufs gesunde Gleis.

Wie genau funktioniert das Supermikroskop?

Nikolaus Rajewsky: Wir können heute sehr genau analysieren, welche Zellen im Gewebe zu welchem Zeitpunkt auf welche Informationen ihres Genoms zugreifen – oder eben nicht. In einem einzigen histologischen Schnitt befinden sich etwa 100.000 Zellen mit jeweils etwa 20.000 Genen. Entsprechend groß sind die entstehenden Datenmengen. Anhand dieser Daten können wir krankheitsrelevante Signalwege und komplexe metabolische Netzwerke rekonstruieren. Der entscheidende Fortschritt besteht darin, dass wir Krankheit so nicht nur beschreiben, sondern sie kausal verstehen. Das ist die Voraussetzung dafür, gezielt und frühzeitig einzugreifen.

Was sind die größten Hürden auf dem Weg in die klinische Anwendung?

Leif Erik Sander: Diese extrem hochauflösenden Methoden liefern uns genau die Informationen, die wir zur Unterscheidung der frühen Krankheitsprozesse brauchen. Die Methoden dienen zunächst der Forschung und sind mitunter sehr teuer. Der entscheidende nächste Schritt besteht darin, die Komplexität auf wenige Dimensionen zu reduzieren und robuste, vereinfachte Tests zu entwickeln, die sich für viele Menschen eignen.

Eine Schlüsselrolle spielt die Künstliche Intelligenz. Wir wollen sie nutzen, um molekulare Daten mit klinischen Routinedaten zu verknüpfen, Muster zu erkennen und gezielt individuelle Erkrankungsrisiken vorherzusagen.

Das Einstein Center wird sechs Jahre gefördert. Was erwarten Sie in dieser Zeit?

Nikolaus Rajewsky: Was hier in Berlin entsteht, geht über einzelne Projekte hinaus. Wir treiben gemeinsam eine neue Form der molekularen Prävention voran. Das Konzept haben wir im europäischen LifeTime-Konsortium entwickelt und 2020 in Nature beschrieben. Hunderte Wissenschaftler*innen aus ganz Europa waren dabei, wir sind also international hervorragend vernetzt.

Mit dem Berliner Exzellenzcluster ImmunoPreCept gibt es eine starke Ergänzung in der Immunologie. Neu am Einstein Center ist die strukturierte, institutionenübergreifende Zusammenarbeit, um neue Wege in die Anwendung zu finden. Kliniker*innen, Grundlagenforscher*innen und Datenwissenschaftler*innen arbeiten mit ihrer jeweiligen Expertise systematisch zusammen und nicht nebeneinander.

Große Fortschritte entstehen weder allein in der Klinik noch ausschließlich im Labor oder am Computer. Das Einstein Center schafft eine gemeinsame Plattform mit klaren Regeln, kurzen Wegen und ohne unnötige bürokratische Hürden. Das ist absolut essenziell, denn komplexe Kooperationen scheitern sonst oft schon, bevor sie beginnen.

In der zweijährigen Vorbereitungsphase für das Einstein Center haben wir uns international nach Vorbildern umgesehen: In Lausanne gibt es eine interessante Konstruktion. Dann das Broad Institute in Boston, wo sich Harvard, MIT und andere zusammengetan haben. Wir wollen in Berlin schrittweise ein offenes Netzwerk schaffen, in dem die Grundregeln für alle Interessierten festgelegt sind und man deshalb schneller ist. Das Thema molekulare Prävention hat man übrigens auch andernorts in Deutschland und international im Blick.

Ist Berlin gut positioniert?

Leif Erik Sander: Wir haben landeseigene Universitäten, die auf sehr hohem Niveau ausbilden. Wir haben mit der Charité die größte Universitätsklinik Europas sowie eine sehr hohe Dichte außeruniversitärer Forschungsinstitutionen, wo wirklich die besten Köpfe mit modernsten Technologien arbeiten. Sie bringen die Expertise ein, die man für so ein komplexes und zukunftsträchtiges Thema braucht. In dieser Mischung liegt für mich der Wettbewerbsvorteil Berlins. Da entsteht schnell echter Mehrwert.

Für die hochqualifizierten jungen Talente in Berlin spielen institutionelle Grenzen kaum eine Rolle. Sie haben tolle Ideen und wollen Technologien der verschiedenen Einrichtungen frei nutzen, um neue Entdeckungen zu machen. Deswegen kommen sie hierher. Das Einstein Center bietet dafür einen strukturellen Rahmen. Natürlich entsteht hier nicht in ein paar Jahren das nächste Broad Institute. Aber etwas, das von einem ähnlichen Geist getragen ist: Top-Institutionen, die gemeinsam etwas bewegen. Denn so geht es um Größenordnungen besser, als wenn es jeder allein versucht und nur auf sich schaut. Das wird auch zu gemeinsamer Wertschöpfung führen.

In den kommenden sechs Jahren wollen wir erste gemeinsame Innovationen auf den Weg bringen, von neuen diagnostischen Ansätzen bis hin zu Patenten und Ausgründungen. Ein wesentlicher Meilenstein ist die formalisierte Zusammenarbeit der Berliner Spitzenorganisationen. Das bietet für die Zukunft eine Plattform, über die sehr viel Gutes entstehen kann, was nicht nur der Medizin, sondern dem Innovationsstandort Berlin zugutekommen wird.

Das Thema ist riesig. Womit fangen Sie an?

Nikolaus Rajwesky: In der Vorbereitungsphase haben sich junge Forscher*innen institutionenübergreifend zusammengefunden und gemeinsam erste Anwendungsfälle definiert. Diese Bottom-up-Dynamik ist ein wichtiger Teil unseres Konzepts.

Um was geht es dabei?

Leif Erik Sander: Wir konzentrieren uns zunächst auf zwei Organkomplexe, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht. Ein Fokus liegt auf Demenzerkrankungen. Sie verursachen hohe Kosten und sind für Betroffene sowie ihre Familien äußerst belastend. In mehreren interdisziplinären Projekten suchen wir nach neuen Ansätzen für eine möglichst frühe Diagnose, um den Verlauf beeinflussen zu können. Der zweite Fokus sind chronische Lungenerkrankungen, ebenfalls Volkskrankheiten. Häufig ist unklar, wie sie entstehen. In der Therapie versuchen wir bisher, das Fortschreiten zu verlangsamen. Aber es wäre ja viel, viel besser, diese Erkrankungen deutlich früher zu erkennen und zu heilen.

Darüber hinaus untersuchen wir, wie Organsysteme miteinander kommunizieren. Schäden in einem Organ können an anderer Stelle im Körper Dominoeffekte auslösen. Solche systemischen Zusammenhänge waren in den bisherigen Krankheitssilos nicht unmittelbar erkennbar; wir fügen das jetzt zusammen. Die zwei ersten Fokusbereiche inspirieren hoffentlich andere, die Plattform des Einstein Centers zu nutzen.

Warum sollten Menschen sich untersuchen lassen, obwohl sie sich gesund fühlen?

Nikolaus Rajewsky: Das tun viele bereits, etwa bei der Mammographie, der Zahnvorsorge oder bei bekannten genetischen Risiken. Diese Prävention wird sich weiterentwickeln. Wichtig ist, die gesellschaftliche Debatte darüber offen und transparent zu führen.

Leif Erik Sander: Wenn wir hier in Deutschland mit seiner alternden Bevölkerung unsere Gesundheits- und Sozialsysteme erhalten wollen, dann geht es nicht ohne Prävention. Dieses Thema unbearbeitet zu lassen, wäre einer der größten strategischen Fehler, die man machen kann. Die Zahnmedizin ist ein tolles Beispiel. Die Kolleg*innen kennen kaum noch einen wirklich schlechten Zahnstatus. Die Menschen gehen zur Vorsorge, zur Zahnreinigung, auch wenn es nicht unbedingt das Angenehmste ist und man teils selbst zahlen muss. Aber es lohnt sich langfristig.

Der alte Spruch „There is no glory in prevention“ ist falsch. Nur wenn wir früher ansetzen und eine Heilung erzielen statt einer chronischen Dauertherapie, bleibt medizinischer Fortschritt finanzierbar.

Was fehlt bisher, um diesem Ziel näher zu kommen?

Leif Erik Sander: Es fehlt ausreichend Wagniskapital, wie überall in Europa. Dazu müssen auch politische und steuerliche Rahmenbedingungen verbessert werden. Und wir haben noch keine ausgeprägte Kultur, unsere Entdeckungen zu kommerzialisieren. Anders kommt das Wissen aber nicht ans Krankenbett! Aus Entdeckungen entstehen Medikamente, Tests, neue Geräte und irgendwann werden sie Teil der Versicherungsleistungen. So funktioniert die Medizin.

Es geht im Einstein Center auch um Wertschöpfung, denn so können Gewinne reinvestiert werden. Dadurch entsteht mehr Spitzenforschung und letztlich entstehen hoch qualifizierte und gut bezahlte Jobs. Im Einstein Center können wir in einem geschützten Rahmen exemplarisch zeigen, wie gemeinsame Innovation gelingen kann. Das kann eine Blaupause sein, denn aus meiner Sicht hat Berlin noch immer ein riesiges ungenutztes wirtschaftliches Potenzial im Biotech- und Life Science-Bereich.

Es ist eine Chance …

Nikolaus Rajewsky: Mich hat sehr positiv überrascht, mit welcher Begeisterung die Top-Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in Berlin von Anfang an dabei waren. Das zeigt, dass wir einen Nerv getroffen haben.

Diese Stadt braucht neue Ideen, wie wir künftig wirtschaften wollen. Bis zum Zweiten Weltkrieg gab es hier viel Industrie. Dann kamen hauptsächlich Verwaltungen. In den letzten Jahren ist eine tolle Start-up-Szene entstanden. Aber wo Berlin wirklich exzellent ist, ist Biotech und Spitzenmedizin. Hier kann Wertschöpfung entstehen, die allen zugutekommt. Wir appellieren an die Politik in Berlin und im Bund, diese Chance zu nutzen.

In Boston ist ein riesiges Ökosystem rund um die Biotech-Industrie entstanden, das zum Wohlstand der ganzen Region beiträgt. Dort hat die Politik mit den Biologen gesprochen und gefragt, was sie brauchen. Die Antwort war: Rahmenbedingungen, die es erlauben, zügig voranzuschreiten. Das haben sie umgesetzt. Das Einstein Center ist ein Anfang, wir sind der Stiftung sehr dankbar für die Förderung. Es ist eine Einladung darüber nachzudenken, ob so eine Zukunftsidee Berlin nachhaltig attraktiv macht.

Die Fragen stellte: Jana Schlütter

Professor Nikolaus Rajewsky ist Direktor des Berliner Instituts für Medizinische Systembiologie des Max Delbrück Center. Professor Leif Erik Sander ist Direktor der Klinik für Infektiologie und Intensivmedizin der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Beide gehören zum Sprecher*innenteam des Einstein Center for Early Disease Interception.

www.mdc-berlin.de Quelle: Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gemeinschaft (Max Delbrück Center)

Alle News im Überblick

News Buch Berlin

T-knife Therapeutics Announces Authorization of Clinical Trial Application for TK-6302, A Multi-Armored, CRISPR based T cell Therapy for Solid Tumors

Phase 1 ATLAS trial to evaluate TK-6302 in patients with advanced PRAME-positive solid tumors authorized for initiation

weiter ...Unterschiedliche Rollen für zwei ähnliche Enzyme

Zwei eng verwandte Enzyme, MNK1 und MNK2, spielen im Gehirn sehr unterschiedliche Rollen und regulieren jeweils ein anderes Verhalten. Wie Forschende vom Max Delbrück Center in „Molecular Psychiatry“ ...

weiter ...Weichen stellen, um Innovationskraft zu sichern

Landespolitik besuchte den Campus Berlin-Buch anlässlich der IHK-Roadshow zum Gesundheitsstandort Berlin 2030

weiter ...Termine Buch Berlin

18.03.2026, 08:30

/ Campus Berlin-Buch

vocatium Berlin focus 2026: Fachmesse für Ausbildung+Studium

Entdecke berufliche Möglichkeiten, informiere dich und sprich mit Expert:innen über Einstieg, Voraussetzungen und Bewerbung.

weitere Informationen20.03.2026, 08:45

Einladung: UniStem Day für Berliner Schülerinnen und Schüler aus Biokursen

Das German Stem Cell Network (GSCN) lädt die an Biologie interessierten Berliner Schülerinnen und Schüler (Biologie-Leistungskurse und Grundkurse) mit ihren Lehrkräften herzlich zum UniStem Day – zum ...

weitere Informationen22.09.2026, 09:00

/ Campus Berlin-Buch

GMP Biotech Summer School

Knowing and applying the Good Manufacturing Practice (GMP) regulations is one of the key elements in the manufacture of medicinal products for clinical trials and on an industrial level.

weitere Informationen